СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках

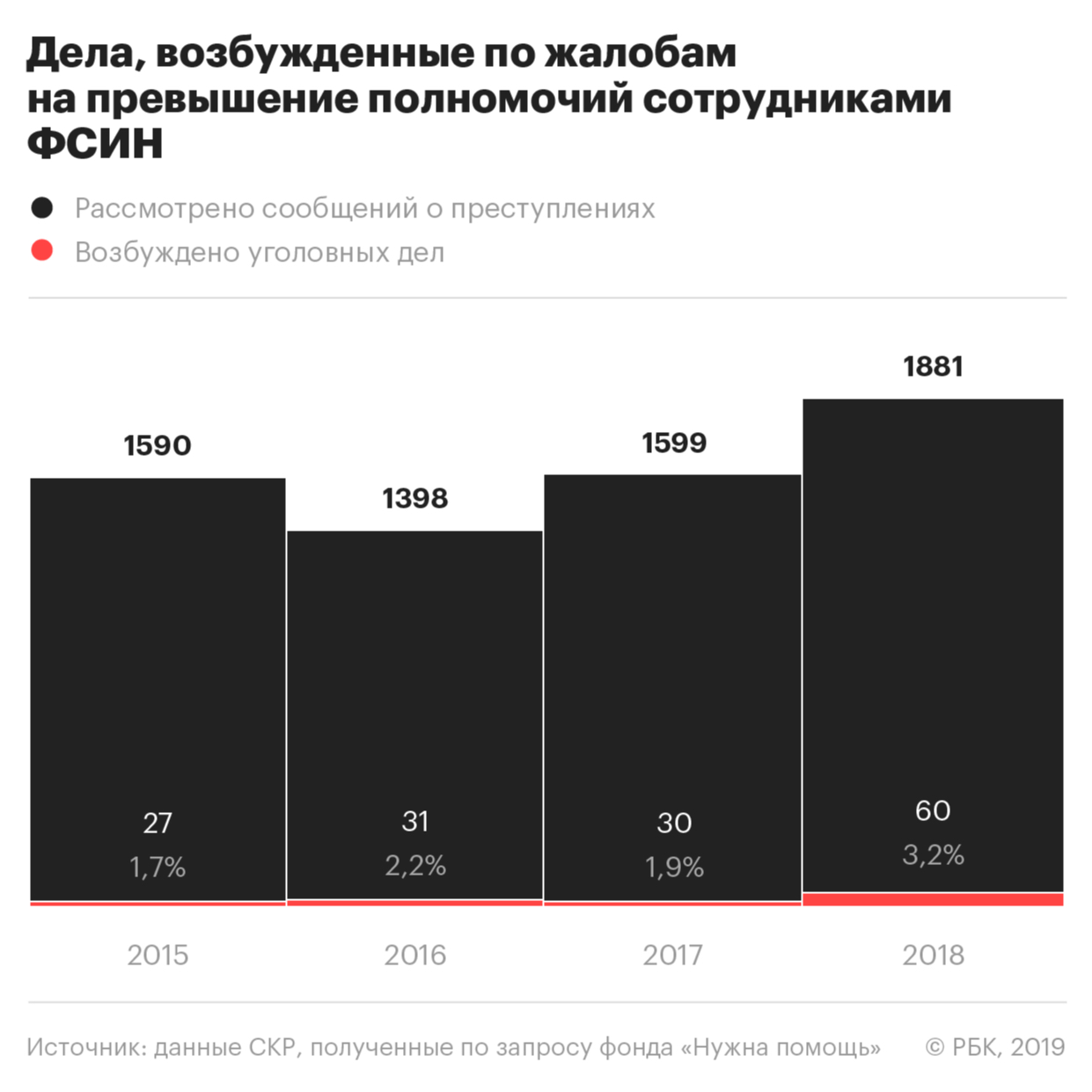

С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО. Это следует из данных Следственного комитета России, которые фонд «Нужна помощь» получил по запросу для проекта «Если быть точным». Подлинность данных подтвердила РБК консультант проекта, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова.

СКР предоставил правозащитникам цифры по всем российским регионам за четыре года, ранее комитет не распространял столь детальных данных о насилии в местах лишения свободы. Речь идет о делах, возбужденных по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия, оружия, спецсредств или причинением тяжких последствий), возбужденных против сотрудников ФСИН, — именно этот состав преступления обычно инкриминируется в случаях насилия и пыток со стороны работников пенитенциарной системы.

Количество таких дел в 43,7 раза меньше числа жалоб на насилие в тюрьмах, которые были зарегистрированы в СКР, — их за четыре года поступило почти 6,5 тыс.

Дела о превышении должностных полномочий подследственны СКР. Разрыв между количеством сообщений о преступлениях и числом уголовных дел именно по этому составу УК и конкретно в отношении служащих ФСИН гораздо больше, чем разрыв между общим количеством всех сообщений о преступлениях, полученных СКР, и возбужденных по ним уголовных дел, убедился РБК. Обобщенные данные публикуются ведомством. Из них следует, что ежегодно в России примерно каждое пятое сообщение о преступлении, подследственном СКР, приводит к возбуждению уголовного дела (последние обнародованные цифры относятся к середине 2018 года).

При этом, вероятнее всего, в статистике СКР отражена лишь небольшая часть жалоб заключенных на избиения и пытки, допускает руководитель юридического департамента правозащитного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров: дело в том, что далеко не все обращения регистрируются как сообщения о преступлении. «Незарегистрированных обращений в разы больше. Вопрос о том, регистрировать ли сообщение о преступлении, — абсолютно неурегулированный, это полностью на усмотрение органа, куда человек обращается», — сказал юрист.

По данным на 1 ноября этого года, в России 530,5 тыс. заключенных, из которых 430,2 тыс. содержатся в 700 исправительных колониях, 97,9 тыс. — в следственных изоляторах. 2,3 тыс. человек содержатся в восьми тюрьмах и 23 в воспитательных колониях для несовершеннолетних.

РБК направил запросы в СКР и ФСИН.

Скандалы с пытками в колониях и СИЗО

В 2018 году произошел некоторый всплеск как количества жалоб на насилие со стороны сотрудников пенитенциарной системы, так и возбужденных дел, следует из статистики СКР. Это может быть связано со скандалом вокруг систематических пыток осужденных в ярославской исправительной колонии №1.

В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения осужденного в этом учреждении. Публикация получила широкий резонанс; инцидент комментировала в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сотрудники колонии, в том числе ее начальник, стали фигурантами уголовных дел. Впоследствии огласку получили еще несколько случаев пыток заключенных, в том числе в петербургском изоляторе «Кресты-2». В октябре этого года появились видеозаписи избиений осужденного в колонии №9 в Карелии, которые также стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, который часто комментировал деятельность ведомства и который в ноябре сообщил, что подает в отставку, незадолго до этого заявил об отказе впредь общаться с прессой из-за стыда за многие информационные поводы. «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил он.

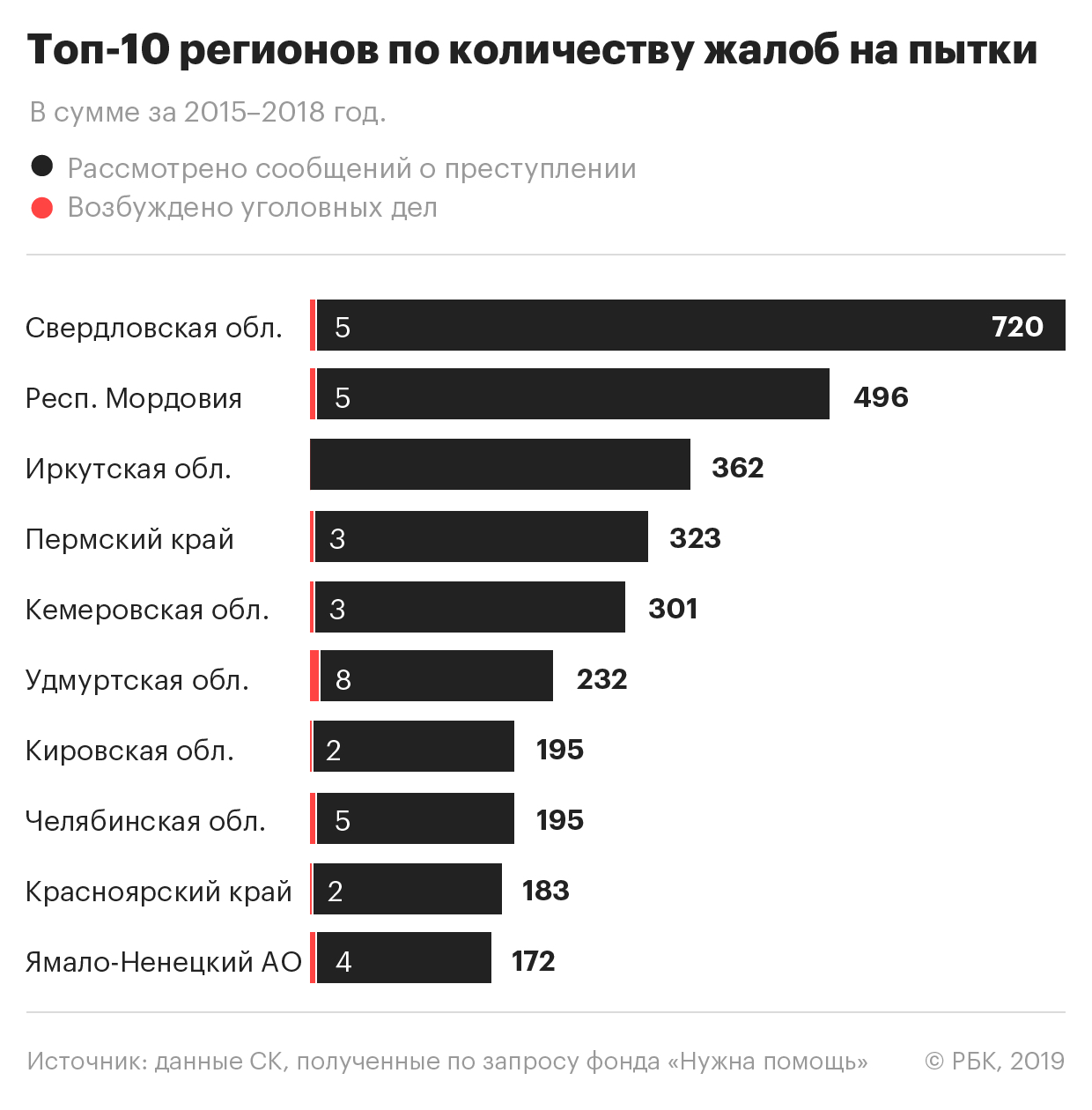

Где больше всего сообщений о пытках

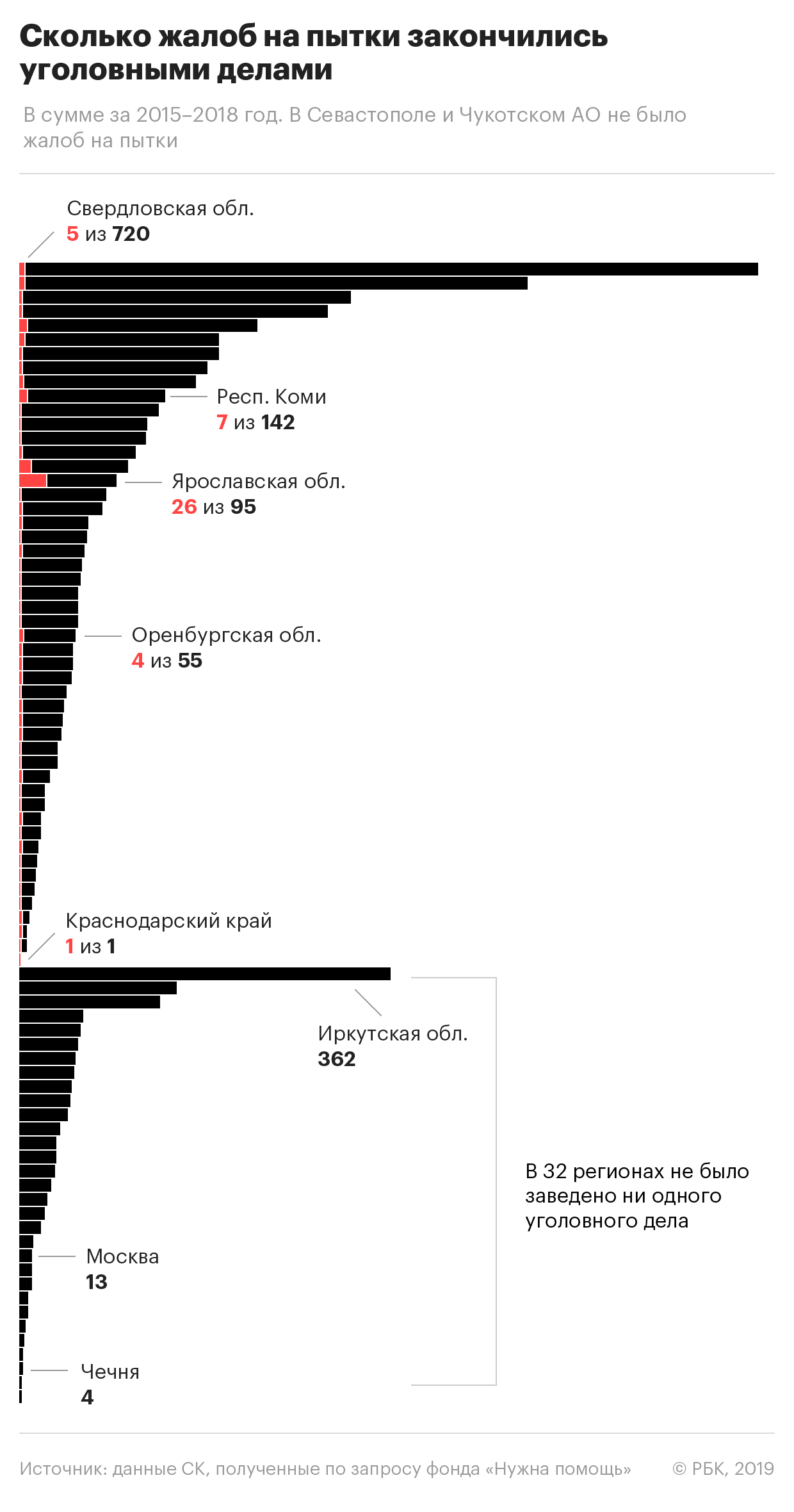

Регион с рекордным разрывом между числом сообщений о насилии в тюрьмах и количеством возбужденных по ним дел — Свердловская область: на 720 сообщений за четыре года приходится всего пять уголовных дел. Значительное количество жалоб отчасти может объясняться тем, что в этом регионе — самая большая численность содержащихся в учреждениях ФСИН. В Брянской области на 125 сообщений приходится одно дело, в Пермском крае — три дела на 323 сообщения, в Кемеровской области — столько же дел на 301 сообщение, в Мордовии — пять дел на 496 сообщений.

При этом в Иркутской области из 362 сообщений о превышении полномочий сотрудниками ФСИН хода не получило ни одно. Не возбуждались уголовные дела о насилии над заключенными еще более чем в 30 регионах. Это в том числе Омская (153 сообщения) и Новосибирская (137 сообщений) области. В большинстве таких регионов число жалоб при этом достигало нескольких десятков.

В нескольких регионах жалоб на пытки не было или они исчислялись единицами. Это кавказские республики (за исключением Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Дагестана), Тува, Республика Алтай. В этой категории также Чукотка и Севастополь, где просто нет учреждений ФСИН.

То, что мизерный процент сообщений о пытках приводит к возбуждению уголовных дел, неудивительно, отметил Федяров: «Все преступления, связанные с сотрудниками правоохранительных органов, отличаются высочайшим порогом доказывания. Даже фото- или видеофиксации пыток бывает недостаточно». По мнению эксперта, это явное нарушение принципа правовой стабильности: «Например, для возбуждения дел о наркотиках не нужно почти ничего, там порог доказывания крайне низкий. Действуют абсолютно другие стандарты доказывания».

Почему следователи слабо реагируют на сообщения о пытках

Статистика «вынуждает делать вывод, что Следственный комитет как институт реагирования на пытки практически отсутствует», — сказала РБК Асмик Новикова. Пытки в СИЗО и колониях действительно сложно расследовать, констатирует она: в местах лишения свободы не бывает независимых свидетелей, а все прочие потенциальные доказательства — в полном распоряжении администрации учреждений: «У них монополия на эти доказательства, масса возможностей скрыть следы или создать псевдодоказательства, которые будут выгораживать реального преступника».

Например, иногда администрация колонии или тюрьмы может прямо отказать следствию в предоставлении записи с видеорегистратора, объяснив это ее порчей или даже тем, что она предназначена для служебного пользования. «У них не то что есть право на такой отказ, просто ответственности за него не предусмотрено. У нас было дело, когда колония заявила, что у них именно в момент избиения заключенного произошел сбой подачи электричества, и ничего не записалось. Наши адвокаты потом обращались с запросом на электростанцию, которая снабжала эту колонию: сбоя не было», — рассказала Новикова.

Понимая все сложности доказывания, следователи, получив сообщения о пытках, зачастую даже не выезжают на место преступления: «В случае Евгения Макарова из ярославской колонии следователь провел сравнительно хорошую проверку — например, запросил видео. Ему, правда, предоставили другое видео — не где Макарова бьют, а где он матерится на сотрудников. Следователь вынес отказ в возбуждении дела. Хотя если бы он просто приехал в колонию, он бы увидел, что у заключенного полностью отбиты пятки».

Как можно исправить ситуацию

Снизить уровень насилия в местах лишения свободы помогла бы прежде всего ликвидация монополий тюрем на доказательства, то есть необходимо вывести хранение видео за пределы колоний и ввести ответственность за его отсутствие или порчу, убеждена Асмик Новикова.

Она также предлагает ввести в УК специальную статью «Пытка», которая применялась бы к сотрудникам правоохранительных органов и находилась бы в разделе «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Сейчас, расследуя дела о насилии в закрытых учреждениях, следствие вынуждено применять комбинацию статей о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и — в случаях особенно серьезных увечий или смерти — общеуголовный состав, например о причинении тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК) или об убийстве (ст. 105 УК).

Расследованию случаев насилия в колониях не способствует и существующая процедура возбуждения уголовного дела: получив сообщение о преступлении, следственный орган обязан провести доследственную проверку, в рамках которой он де-факто пытается оценить возможные доказательства преступления. Такая проверка уже по сути представляет собой расследование, во время которого следователь, во-первых, сильно ограничен в полномочиях, а во-вторых — не уверен в результате, констатирует Новикова. Поэтому в большинстве случаев проверка превращается в фикцию: сообщение заключенного об избиении следователь «проверяет», не выходя из кабинета.

Учитывая высочайшую латентность пыток в закрытых учреждениях, масштаб проблемы и ее опасность, в случае обоснованных жалоб стоит применять особую процедуру возбуждения дела — минуя стадию проверки, убеждена Новикова. Российский УПК это позволяет: по смыслу кодекса уголовное дело должно быть возбуждено в любом случае, когда есть достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Чтобы вывести насилие в колониях и СИЗО из тени, необходимы более тщательный гражданский контроль и реанимация прокурорского надзора, который сейчас находится «в коме», считает Алексей Федяров. Чтобы прекратилась практика безнаказанного избыточного применения силы в правоохранительной системе, необходимо «сепарирование следственных и надзорных органов от тех, над кем они надзирают», полагает он: «Сейчас начальник колонии и прокурор, вместе выпивающие в пятницу, — абсолютно стандартная ситуация».