Нобелевскую премию по экономике присудили за «лекарство от бедности»

Лауреаты научились отделять эффективные меры помощи от неэффективных

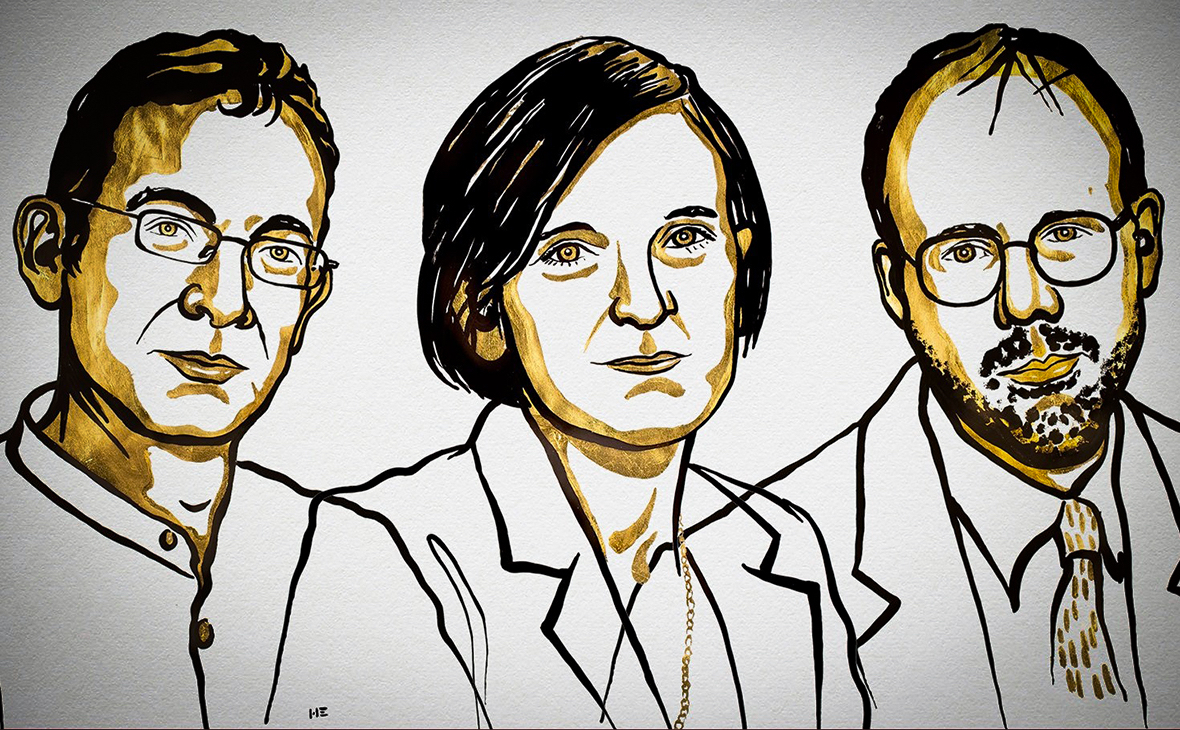

Премию по экономике Банка Швеции, неофициально называемую Нобелевской премией по экономике, разделили американец Майкл Кремер, американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи и француженка Эстер Дюфло. Их работы были в авангарде поиска научно доказанных мер борьбы с бедностью.

Это случай, когда Нобелевскую премию присудили не столько за научные разработки, сколько за внедрение их в практику, прокомментировала РБК директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Кремер представляет Гарвардский университет, а Банерджи и Дюфло совмещают работу в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Лаборатории борьбы с бедностью им. Абдул-Латифа Джамиля (Poverty Action Lab). Эта организация с сетью контактов по всему миру объединяет ученых, бизнесменов-филантропов, благотворителей и волонтеров.

Дюфло и Банерджи стали первой в истории супружеской парой, совместно получившей Нобелевскую премию по экономике. Дюфло — еще и самый молодой лауреат (ей 46 лет), а также вторая женщина, удостоенная Нобелевской премии по экономике (первой в 2009 году стала Элинор Остром).

Размер премии — 9 млн шведских крон ($915 тыс.), которые участники разделят поровну.

В чем прорыв

В мире функционирует целая индустрия по борьбе с бедностью — программы ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда и многочисленных благотворительных фондов. Но огромные финансовые вливания в бедные страны пока не смогли искоренить бедность. Часто они не помогают, а, наоборот, провоцируют коррупцию и зависимость. «Деньги для бедных стран попадают в руки элит, какая-то часть оседает в институтах развития и не доходит до конкретных семей», — отмечает Овчарова.

Борьба с бедностью — это еще и отказ тратить деньги на неэффективные меры. Если отличить действенные лекарства от недейственных помогают клинические испытания, то определить, какие меры социальной политики принесут реальную пользу, а какие нет, сложнее. «Если мы не знаем, делаем ли мы что-то хорошее, мы ничуть не лучше средневековых докторов и их пиявок», — уверена Дюфло.

В середине 1990-х Кремер, Банерджи и Дюфло первыми начали тестировать социальные инновации на практике, чтобы предложить научно доказанные решения. «Они научились не только диагностировать причины бедности, но и выстраивать их в пирамиду — в какой последовательности их правильнее преодолевать для конкретной семьи, населенного пункта, региона или страны», — объяснила Овчарова.

Спустя почти 25 лет экспериментальный метод доминирует в экономике развития, а правительства и организации закрыли многие программы, которые оказались неэффективными.

Как устроены эксперименты

Не раз попытки помочь людям в бедных странах проваливались из-за непредвиденных причин. «В одной из стран раздача противозачаточных средств не дала результата, потому что благотворители забыли сказать, что их нужно пить женщинам, а не мужчинам. Или на примере борьбы с лихорадкой Эбола мы знаем, что люди убивали врачей, которые пытались сделать им прививку, потому что им не хватало образования понять необходимость вакцинации», — напоминает Овчарова.

Чтобы достоверно измерить пользу тех или иных мер, будущие лауреаты проводили полевые исследования, рассказал РБК старший преподаватель экономического факультета МГУ Даниил Шестаков. Случайным образом разным людям в развивающихся странах предлагались «лекарства от бедности» — москитные сетки против малярии или контрацептивы. Спустя несколько лет исследователи смотрели на результат: насколько снизилась заболеваемость малярией или нежелательные беременности. Такой подход они применяли ко всему, чтобы понять, какие «лекарства» снижают бедность лучше всего, рассказал Шестаков.

Например, когда Банерджи и Дюфло начали работать в округе Удайпур (индийский штат Раджастан), там были привиты всего 1% детей, хотя вакцинация была бесплатной. Оказалось, что медпункты находились далеко от деревень, а медиков часто не было на работе. После запуска мобильных клиник уровень вакцинации вырос до 18% и до 39% в деревнях, где семьи получали мешок чечевицы в качестве бонуса.

Или, например, в середине 1990-х Майкл Кремер и его коллеги провели эксперимент по повышению успеваемости в школах Западной Кении. Одни школы получили больше учебников, другие — бесплатное питание, третьи — помощь слабым ученикам. Питание и книги практически не дали эффекта, учебники повысили знания только лучших учеников. Наилучший результат в краткосрочной и среднесрочной перспективе показали программы репетиторства. Аналогичный результат дали эксперименты в Индии. В итоге программы дополнительной подготовки охватили более 5 млн детей в 100 тыс. индийских школ.

После исследований в Кении и Индии последовало множество новых в других областях — здравоохранении, доступе к кредитам и внедрении новых технологий.

Применяется ли такой подход в России

Методы Кремера, Банерджи и Дюфло рассчитаны на очень бедные страны и дают всходы только на почве с большим дефицитом развития, замечает Овчарова. Но России есть чему поучиться. «В нашей стране привыкли работать не на уровне конкретных домашних хозяйств, а «крупными мазками» — помогать всем семьям с детьми, всем пожилым и т.д., а адресные меры поддержки пока даются тяжело», — отмечает Овчарова.

За чертой бедности в 2000 году находились 42 млн россиян, или 29% (уровень бедности измеряется как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума). По последним данным на второй квартал 2019 года, доля бедных россиян составила 12,7%, или 18,6 млн человек.

В два раза снизить уровень бедности — одна из целей майского указа президента. Но в России до сих пор нет национальной стратегии сокращения бедности, отмечает Овчарова. «Можно точно сказать, что предусмотренных мер точно недостаточно, чтобы сократить бедность в два раза», — отмечает она. Об этом заявляла вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Аналогом такого подхода в России могут стать социальные контракты, считает Овчарова. Эта мера поддержки действует с 2013 года — контракты заключаются с малоимущими семьями, которые активно стремятся преодолеть бедность. Они получают более весомую материальную поддержку в обмен на обязательства устроиться на работу, пройти обучение или получить новую профессию, улучшить подсобное хозяйство, начать собственное дело. За 2018 год, по данным Минтруда, заключено более 100 тыс. соцконтрактов с охватом около 300 тыс. человек.