«Винный переворот»: как Россия переходит на свое вино

Результаты и перспективы российского виноделия

После того как российские власти зарегулировали винодельческую отрасль, площадь виноградников в стране начала расти. Производство вина на фоне запрета импортных виноматериалов упало, но качество отечественной продукции за последние годы сильно выросло. Как развивается российское виноделие и чего не хватает для массового перехода россиян на вино

В 2017 году занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что Россия — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водку и самогон. Те, по его словам, забирают здоровье и жизни людей, при этом употребление вина, наоборот, могут их прибавить, уверял чиновник. Ткачев, чья семья с 2005 года развивает винодельню «Шато де Талю» в Геленджике, отмечал, что в стране появились очень качественные вина, однако большинство жителей страны пока толком не разбираются в этой продукции.

Развитию российского виноделия уже много лет уделяется особое внимание со стороны властей. Главным нововведением стало принятие в 2020 году закона о виноградарстве и виноделии, законодательно закрепившем ряд отраслевых понятий и правил для российских производителей. В частности, компаниям запретили использовать зарубежный виноматериал — балк, который те активно применяли в изготовлении винной продукции из-за нехватки собственных виноградников. Сейчас вино, изготовленное не из отечественного винограда, не имеет права называться российским.

Запрет отрасль встречала без энтузиазма. Он привел к тому, что сразу после его введения в России начало снижаться производство винодельческой продукции. Так, в 2020 году оно сократилось на 33% год к году, в 2021-м — на 11%. Рост на 9% произошел в 2022 году, однако в 2023-м снова последовало падение — на 16%. Об этом говорится в исследовании российской винодельческой отрасли рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), с которым ознакомился РБК.

Впрочем, в нем отмечается, что, несмотря на общее падение показателей, качество производимого в России вина стало лучше. Доля винных напитков за последние шесть лет сократилась с 33 до 1%, а ассортимент выпускаемой продукции увеличился в семь раз. Было введено зонирование виноградопригодных земель и правила терруарности, в результате чего в России появились вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). О том, как развивается российские виноделие, — в материале РБК.

Как в России регулируется виноделие

Контролем за виноделием занимается Росалкогольтабакконтроль, у которого подход к отрасли был аналогичным водочному, рассказывает руководитель проекта «Виноградники Варваровки» Валерий Тройчук. В частности, на винодельческих предприятиях устанавливаются счетчики, а производимая продукция фиксируется в ЕГАИС, уточняет винодел. Но технологический процесс производства вина существенно отличается от водки, которая изготавливается всего из двух жидкостей — воды и спирта. У вина процесс начинается с выращивания винограда, продолжается его переработкой и заканчивается выпуском готовой продукции. Кроме того, по словам Тройчука, необходимость работы в системе ЕГАИС финансово была обременительна для крупных предприятий, а для малых хозяйств это непосильная ноша.

Поэтому и встал вопрос о создании закона для отдельного регулирования винодельческой отрасли, поясняет Тройчук. Главным инициатором, по его словам, была сама отрасль. Сначала, напоминает винодел, в 2013 году правительство включило вино в перечень сельскохозяйственной продукции, а еще через несколько лет началась разработка закона о виноградарстве. С 2020 года отрасль работает по новому закону, но частично регулирование продолжает осуществляться по 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...».

Сейчас, согласно исследованию НКР, в России законодательно определены девять виноградо-винодельческих зон, внутри которых, в свою очередь, утверждено районирование по аналогии с опытом ключевых винодельческих стран Старого Света. Каждый такой район обладает собственными геофизическими, климатическими и почвенными характеристиками, кроме того, между ними наблюдаются различия по сортам выращиваемого винограда и технологическим приемам.

Виноградо-винодельческие зоны России

1. «Крым» — 13 районов, 36 терруаров.

2. «Кубань» (Краснодарский край) — 10 районов и 21 терруар.

3. «Долина Дона» (Ростовская область) — 55 районов и 1 терруар.

4. «Дагестан» — 28 районов и 1 терруар.

5. «Адыгея» — 9 районов и 1 терруар.

6. «Ставрополье» — 1 район и 1 терруар.

7. «Нижняя Волга» (Волгоградская область) — 3 района.

8. «Долина Терека» (Кабардино-Балкария) — 4 района.

9. «Северная Осетия — Алания» — 2 района.

В 2021 году в России появилась саморегулируемая организация — Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР), сейчас она включает в себя более 80% хозяйств. Федеральное законодательство наделило ее рядом функций, в том числе утверждением дополнительных стандартов качества вина и контроля за соответствием этим стандартам. Ассоциация, в частности, выдает сертификаты качества производимой российскими виноделами продукции, необходимые, в свою очередь, для оформления лицензий на производство вин с ЗГУ и ЗНМП.

Кроме того, виноделы получают федеральные специальные марки нового образца «Вино России», которые подтверждают, что вино на 100% изготовлено из выращенного на территории страны винограда. Усиление правового регулирования гарантии по происхождению вина повышает конкурентоспособность российских вин и вводит для них правила терруарности, говорится в исследовании НКР.

Тройчук полагает, что постепенно АВВР полностью заберет у Росалкогольтабакконтроля функции контроля за винодельческой отраслью, получив статус федерального агентства. Сейчас, например, служба выдает производителям акцизные марки, а также специальные лицензии крестьянским фермерским хозяйствам с малыми мощностями, позволяющие им упрощенный режим работы с ЕГАИС, рассказывает Тройчук.

Как изменилась площадь виноградников и урожай

С 2018 по 2022 год суммарная площадь российских виноградных насаждений увеличилась на 8%. Среди виноградо-винодельческих зон наибольший прирост по площадям показали «Кубань» (+12%), «Крым» (+9%) и «Дагестан» (+5%). Причем наибольший рост закладки новых виноградников — на 43% (6,85 тыс. га) — наблюдался в 2022 году. В 2023 году в России было заложено 5 тыс. га новых виноградников, в результате чего площадь насаждений превысила 103 тыс. га, говорится в исследовании НКР со ссылкой на данные Минсельхоза. В 2024 году ожидается закладка еще порядка 6 тыс. га новых виноградников.

В рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» запланировано увеличение площади плодоносящих виноградников на 35% к 2030 году с 83 тыс. га в 2022 году. На это из федерального бюджета выделяется около 27 млрд руб. В 2023 году, по прогнозу НКР, площадь плодоносящих виноградников должна была составить 84,3 тыс. га.

Общемировая площадь виноградников по итогам 2023 года составила 7,2 млн га. Россия по этому показателю заняла лишь 17-е место с долей 1,46%. Больше всего виноградников расположено во Франции и Италии — 13,12 и 10,99% соответственно. В то же время по объему прироста площадей Россия занимает второе место после Индии.

Урожай винограда в России последние годы постепенно увеличивался. Рекорд был в 2022 году, когда собрали 890 тыс. т — на 18% больше, чем годом ранее. Всего за 2018–2022 годы сбор увеличился на 42%, лидерами прироста среди виноградо-винодельческих зон стали «Крым» (+49%), «Кубань» (+39%) и «Ставрополье» (+31%). В то же время в Чечне, которая не включена ни в одну виноградо-винодельческую зону, валовой сбор столового винограда в 2018–2022 годах подскочил в 12 раз и составил 3% от общероссийского, отмечается в исследовании НКР. Впрочем, в 2023 году из-за неблагоприятных погодных условий — чрезмерной засухи в одних регионах и переувлажненности в других — урожай винограда в России сократился на 1%.

Винный протекционизм

Несмотря все усилия, которые в России прилагаются для развития локального виноделия, импорт вина все равно остается высоким. Так, по данным НКР, в 2023 году в страну было ввезено 32,1 млн дал тихих и игристых — на 7,9% больше, чем годом ранее. В 2022 году положительная динамика составляла 7,3% год к году, а в 2021-м — 6,4%. Ключевыми странами — поставщиками вина в Россию в 2023 году были Италия (на ее долю приходилось 30% поставок), Грузия (17%), Испания (13%), Франция (8%) и Португалия (6%).

При этом многие европейские страны массово выпускают недорогие вина за счет огромных площадей виноградников, а также субсидирования ЕС производства и экспорта, отмечается в исследовании. Поэтому, чтобы защитить отечественных виноделов от конкуренции с ними, российские власти решили принять соответствующие меры. Так, с 1 августа прошлого года пошлины на импортное вино из недружественных стран, то есть Европы и США, выросли с 12,5 до 20%. Это было сделано для борьбы с винами по закупочной цене $1–5. По данным НКР, самые дешевые вина Bag-in-Box (в коробке) уже подорожали в полтора-два раза в зависимости от размера тары. В меньшей степени рост цен отразился на премиальном сегменте.

На этом фоне в первом полугодии 2023 года импорт вин из ЕС в Россию подскочил на 42% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Весной и летом 2023 года рост превышал 60% по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года, но уже в июле—ноябре поставки сократились на треть. Тем не менее российские власти решили пойти на еще одну меру — втрое увеличить с 1 мая 2024 года ставку акциза на вино. Так, налог на тихие вина вырос с 34 до 108 руб. за 1 литр, на игристые — с 45 до 141 руб. за 1 литр.

В результате, по расчетам НКР, вино с базовой ценой от производителя €1–2 за бутылку 0,75 л ждет подорожание в полтора-два раза, €3–5 — на 20–40%, €5–10 — на 10–20%, а стоимость премиальных вин увеличится в пределах 10% (без учета общих инфляционных ожиданий). Повышение происходит постепенно, с отставанием на три—пять месяцев от введения каждой из инициатив в силу больших остатков уже закупленной продукции на складах, отмечается в исследовании. Вместе с тем с января 2024 года цены на импортные вина, в том числе из дружественных стран, уже учитывают предстоящие в мае изменения акцизов в той или иной степени.

По данным Росалкогольтабакконтроля, которые приводит НКР, за девять месяцев 2023 года доля вин до 300 руб. в рознице сократилась с 54 до 50,9%, а вин от 300 руб. до 1 тыс. руб. — выросла с 44,7 до 47,7%. Впрочем, несмотря на то что для российских виноделов предусмотрен механизм получения налогового вычета, равного стоимости уплаченного акциза, рост цен коснулся не только зарубежных вин. С начала 2024 года десять российских виноделов уведомили дистрибьюторов и розничные сети о том, что с мая тоже поднимут цены. В числе таких компаний — «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Золотая Балка» и другие, рост составит от 1 до 35% в зависимости от вида продукции.

На получение налогового вычета могут претендовать локальные игроки, производящие вино по полному циклу и направляющие полученную выплату на закладку виноградников либо создание или модернизацию производства, пояснял РБК глава Simple Group Максим Каширин. При этом те, кто соответствует этим требованиям, все равно должны сначала уплачивать акциз, а потом сумма им возвращается, то есть компаниям все равно необходимо увеличивать объем оборотных средств. Кроме того, сами виноделы в своих уведомлениях ссылались в том числе на удорожание стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

Тем не менее НКР прогнозирует, что за счет протекционистских мер властей, а также постепенного увеличения интереса потребителей к российскому вину в 2024 году его доля в рознице с чуть более 50% в 2023-м вырастет до 60%.

Культура потребления вина в России

Потребление вина в России находится на относительно невысоком уровне. В 2022 году, согласно исследованию НКР, на душу населения приходилось 6,2 л в год, тогда как водки — 6,8 л, пива — 52,2 л. Пик популярности винодельческой продукции, судя по данным НКР, был в 1975 году — тогда потребление вина на душу населения составляло 13 л в год.

В 1950-е годы советские власти приняли решение о переориентации населения с крепкого алкоголя на винодельческую продукцию, рассказывает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Тогда виноградники высадили в Краснодарском крае, а также на территории входивших в состав СССР Украины, Молдавии, Грузии и Армении. В итоге к концу 1970-х потребление вина выросло в 14 раз — до 28 л примерно с 2 л на душу населения в год в 1950-е. В результате вина в стране стали потреблять больше, чем пива, которого выпивали 24 л в год, вспоминает Дробиз.

Но после кризиса в конце 1980-х и резкого сокращения уровни жизни россияне снова перешли на водку, вино спросом не пользовалось и виноградники были вырублены, продолжает эксперт. В 1995 году потребление водки составляло 19,1 л на душу населения, пива — 15 л, а вина — лишь 2,8 л. В середине 1990-х в страну пришли западные пивные компании, которые скупили местные предприятия и вложили огромные средства в рекламу своей продукции, напомнил Дробиз. В результате, по его словам, произошел «пивной переворот» и Россия стала пивной страной.

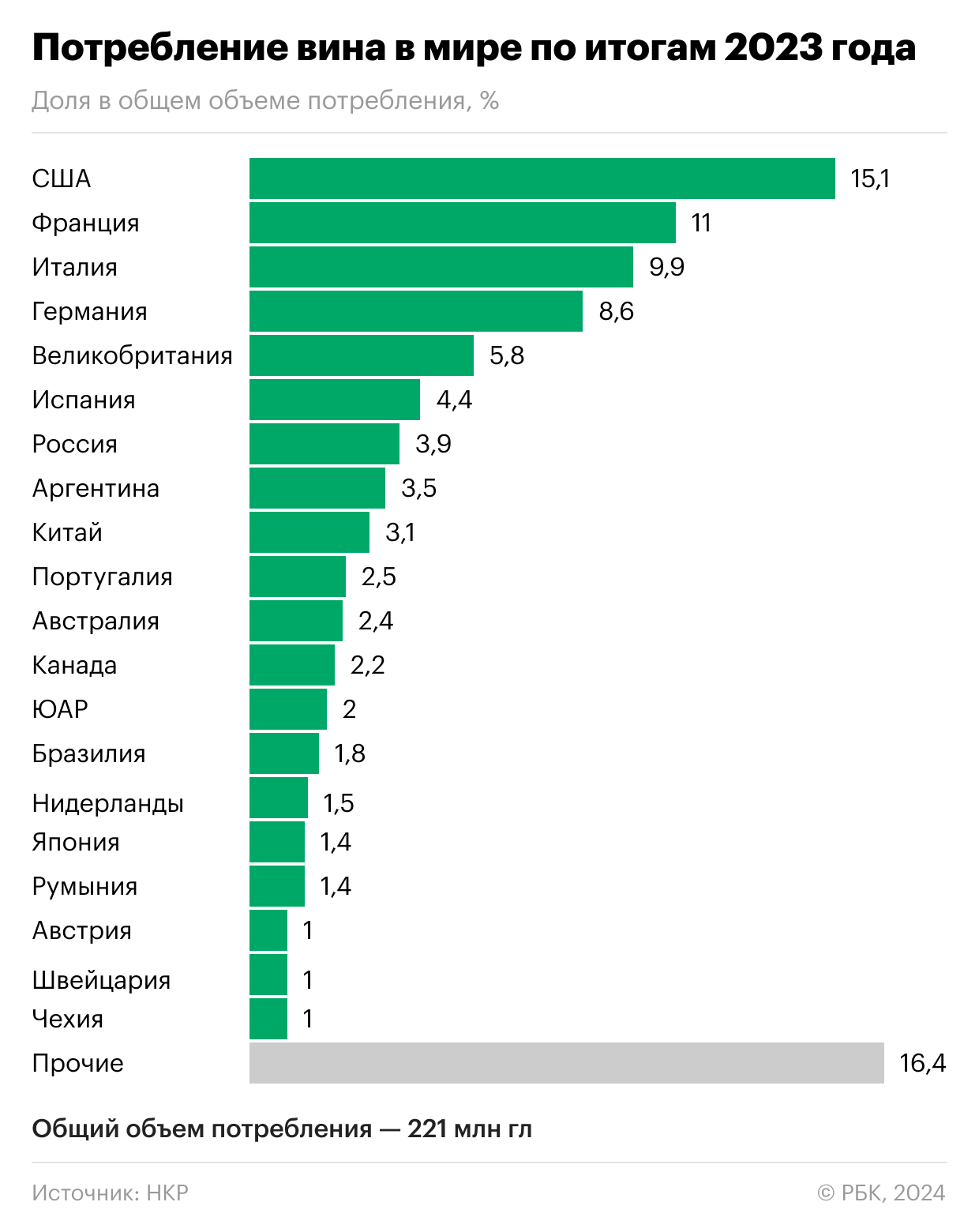

По объему потребления вина Россия занимает седьмое место в мире после США, Франции, Италии, Германии, Великобритании и Испании с долей 3,9%. Общее мировое потребление в 2023 году оценивается в 221 млн гл.

Для повышения потребления винодельческой продукции россиянами необходимо создавать рынок массового вина, считает Дробиз. Пока что, по его мнению, все направлено на развитие премиального виноделия. Он отмечает, что в Европе большой объем рынка приходится на дешевое вино стоимостью €1–1,5 за бутылку, что в пересчете на российский рынок с учетом уровня местных зарплат могло бы составлять около 30 руб. Он напоминает, что в советское время население переориентировали на вино в том числе за счет цен — бутылка вина стоила 1 руб., портвейна — 90 коп., тогда как водки — около 4–5 руб.

То, что основным барьером для развития отрасли остается стоимость продукции, отмечается и в исследовании НКР. На цены влияют высокая импортозависимость российских компаний, а также небольшие площади виноградников по сравнению со Старым и Новым Светом. У крупных винодельческих холдингов с большими площадями виноградников есть возможность выпускать продукцию в широком ценовом диапазоне — от недорогих ординарных линеек, достаточно простых по вкусу, до неординарных премиальных вин с более сложным купажом. Небольшие же авторские винодельни ставят перед собой другие цели: развитие уникальных премиальных линеек, например, по методу производства (петнаты, оранжи, аппассименто, купажи), по процессу производства (биодинамические, органические), по органолептике (выдержка в дубовой бочке, время мацерации). Такие вина чаще дороже и менее доступны для массового потребителя.