Общее прошлое: падающий рубль Российской империи

Знание своей истории — это не только вопрос образованности и культуры. Это еще и необходимый фундамент для создания общего будущего людей, живущих в одной стране. РБК совместно с Вольным историческим обществом продолжает цикл публикаций о главных событиях, ставших поворотными в нашей общей истории — истории России.

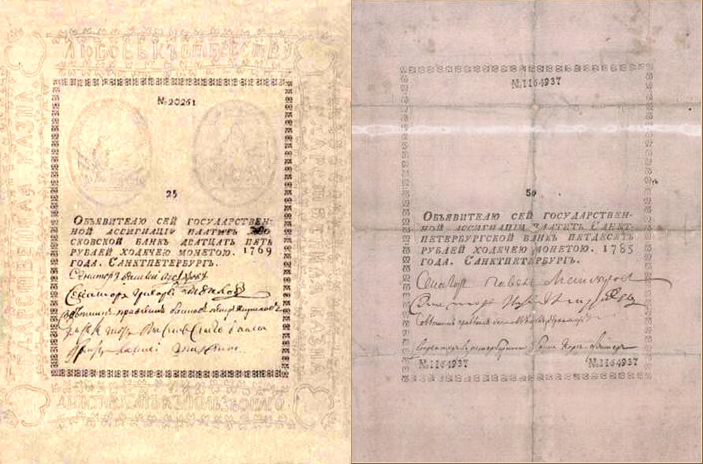

Ассигнации из салфеток

В XVIII веке в ходу были золотые, серебряные и медные монеты. Золотом и серебром оплачивались военные и дворцовые расходы, медная монета ходила как размен золотой и серебряной. При такой системе монеты из драгоценных металлов быстро уходили, их место занимали медные, с которыми были одни проблемы: они были неудобны из-за тяжести, недолговечны из-за свойств металла и к тому же легко подделывались.

В начале правления Екатерины II началась Русско-турецкая война (1768–1774), потребовавшая огромных расходов. Императрица нашла простое и, как казалось, удачное решение: печатать бумажные деньги, или ассигнации. Экономная государыня распорядилась печатать первые бумажные ассигнации из бывших в употреблении дворцовых скатертей и салфеток. На них был изображен двуглавый орел, окруженный надписями «Любовь к отечеству» и «Действует к пользе оного». Последовавшие далее войны со Швецией, Польшей и Персией привели к фактически бесконтрольному выпуску ассигнаций. Последствия не заставили себя ждать — их курс стремительно упал. В 1796 году из 158 млн руб. в ассигнациях замещались в обращении металлической монетой только 32 млн руб. В результате в Российской империи стали ходить два рубля: серебряный, обеспеченный запасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам, и ассигнационный рубль, равный 100 медным копейкам. Курс последнего постоянно снижался.

Обесценивающиеся ассигнации начали принимать только с доплатой, величина которой определялась договоренностью между сторонами, или простонародным «лажем». Известное нам сегодня слово «лажа» как синоним обмана, пустоты и надувательства происходит как раз отсюда. Попытка министра финансов графа Дмитрия Гурьева выкупить бумажные деньги привела к катастрофическим последствиям — росту государственного долга и нехватке ассигнаций. В этих условиях на пасху 1823 года новым министром финансов был назначен Егор Франциевич Канкрин. «Христос воскрес, Гурьев исчез», — говорили современники, осеняя себя крестным знаменем.

Финансовая реформа

Приступая к финансовой реформе, Канкрин декларировал: «Надо чуждаться крайностей, избегая четырех великих апокалипсических зверей — понижения достоинства монеты, бумажных денег, чрезмерных государственных долгов и искусственного накопления торгового капитала, и приводить в строгое соответствие расходы с естественными доходами, стремясь увеличить последние путем поощрения народного труда, порядком и хорошим управлением и только в крайнем случае прибегая к умеренным займам, чтобы их погашать при первой же возможности». Первой задачей, стоявшей перед министром, была стабилизация бюджета. «Да, я скряга на все, что не нужно», — говорил Канкрин и провел масштабное сокращение государственных расходов, прежде всего военного бюджета. Последний был уменьшен почти на 10%. Уменьшены были подушные и прямые налоги, ибо «основное условие хорошего финансового управления заключается в том, чтобы содействовать благосостоянию народа путем увеличения национального богатства. Богатый народ дает больше доходов; обременять бедного податями все равно что срубить дерево, чтобы снять с него плоды… Неразумно требовать от податных сословий слишком много и во что бы то ни стало взыскивать с них недоимки. Нельзя смотреть на недоимки как на безусловный долг государству, ибо, настаивая на их поступлении, правительство уничтожает капитал, необходимый для сельского хозяйства». Зато увеличилось финансирование образования, инфраструктуры (строительство дорог), почти в два раза повысились таможенные сборы. В результате принятых мер золотой запас страны увеличился в 40 раз.

Манифестом «Об устройстве денежной системы» 1839 года, объявившим серебряный рубль основой денежного обращения Российской империи, был дан старт денежной реформе. Она включала в себя фиксацию курса ассигнационного рубля по отношению к серебряному в размере 3,5 к 1. Одновременно начался выпуск депозитных билетов (были созданы депозитные кассы, где можно было обменять серебряные деньги на депозитные билеты) и кредитных билетов, которые стали единственным видом бумажных денег. Изымались из обращения ассигнации, депозитные и кредитные билеты старого образца с заменой новыми, кредитные билеты заменили все прочие виды бумажных денежных знаков.

Результатом реформы графа Канкрина стала новая денежная система, в которой ведущую роль играли кредитные билеты, обеспечивавшиеся серебром через государственные банки. Россия впервые получила бездефицитный государственный бюджет.

Новые соблазны

Наступила долгожданная бюджетная стабильность, а с ней и новые соблазны. Развал Турции, захват проливов и Константинополя выглядели более чем привлекательно. Государственной идеологии «Православие, самодержавие, народность» в очередной раз померещился призрак российского двуглавого орла над Святой Софией. Успешно проведенная Канкриным реформа, казалось, давала для этого все финансовые возможности. Внешне все было хорошо, кроме одного. Михаил Погодин, один из идеологов официальной народности, писал: «Невежды славят ее, России, тишину, но эта тишина кладбища, гниющего и смердящего физически и нравственно. Такой порядок поведет нас не к славе, не к счастью, а в пропасть!» Техническая отсталость от передовых европейских стран, экономика, основанная на крепостном праве, архаичный политический режим привели страну к поражению в Крымской войне (1853–1856). Выстроенная с таким трудом финансовая система Канкрина этих испытаний не выдержала. Вновь возник дефицит бюджета, который за три года Крымской войны увеличился в пять раз. Печатный станок, выпускавший бумажные деньги, опять заработал на полную мощность. Рубль снова стал падающим…

Уроки графа Канкрина

Устойчивая финансовая система была создана Канкриным благодаря реструктуризации бюджета, выразившегося в экономии бюджетных расходов, прежде всего военного ведомства, увеличению золотого запаса страны и увеличению расходов на образование. Стабильный бюджет создавал условия для проведения глубоких структурных преобразований — земской, городской и судебной реформ, отмены крепостного права. Однако результаты были принесены в жертву непомерным внешнеполитическим амбициям и связанным с ними военным расходам. Не зря сам Канкрин предрекал: «То, что мы совершим вместе с вами, останется; другие мои труды пропадут: все, мною накопленное, поглотят казармы, крепости и прочее…»

Главной причиной падающего рубля и рушащегося бюджета Российской империи была система власти и управления страной, не позволявшая адекватно и оперативно отвечать на вызовы времени. И не случайно Погодин заключал: «Только не останавливайтесь в старых колеях с прежней системой. Прежняя система отжила свой век…»

Вольное историческое общество (ВИО) было создано в 2014 году, объединив историков и специалистов социальных и гуманитарных наук, которые считают необходимым утверждать стандарты профессионализма и беспристрастности в исторических исследованиях, способствовать соблюдению в историческом сообществе норм профессиональной этики, формировать экспертную среду, пользующуюся доверием у общества, распространять в обществе научные представления о прошлом и бороться с фальсификацией истории и манипулированием ею, в чьих бы интересах они ни производились, а также с попытками ограничения свободы научных исследований.

За время своего существования ВИО организовало ряд просветительских и научных программ, круглых столов и мероприятий, связанных с изучением истории, а также защищало интересы профессионального исторического сообщества от угроз, в том числе связанных с решениями властей. Так, оно выступило в поддержку профессора МГИМО Андрея Зубова, уволенного за критику российской внешней политики в отношении Украины, против сворачивания международных контактов российских ученых по политическим мотивам, в частности депортации из Эстонии академика Валерия Тишкова, против принятого Государственной думой закона об ограничении свободы исследований истории Второй мировой войны. Общество поддержало академика Юрия Пивоварова, обвиненного в халатности в связи с пожаром в ИНИОНе, научный коллектив Херсонесского музея-заповедника в его конфликте с властями Севастополя, «Российский мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал». Критике со стороны ВИО подвергались высказывания министра культуры Владимира Мединского, который выступал за пропаганду мифов советского времени, а также заявил, что историки и архивисты должны заниматься «тем, за что государство им платит деньги, а не осваивать смежные профессии».