Почему компании России стоят намного дешевле аналогов на развитых рынках

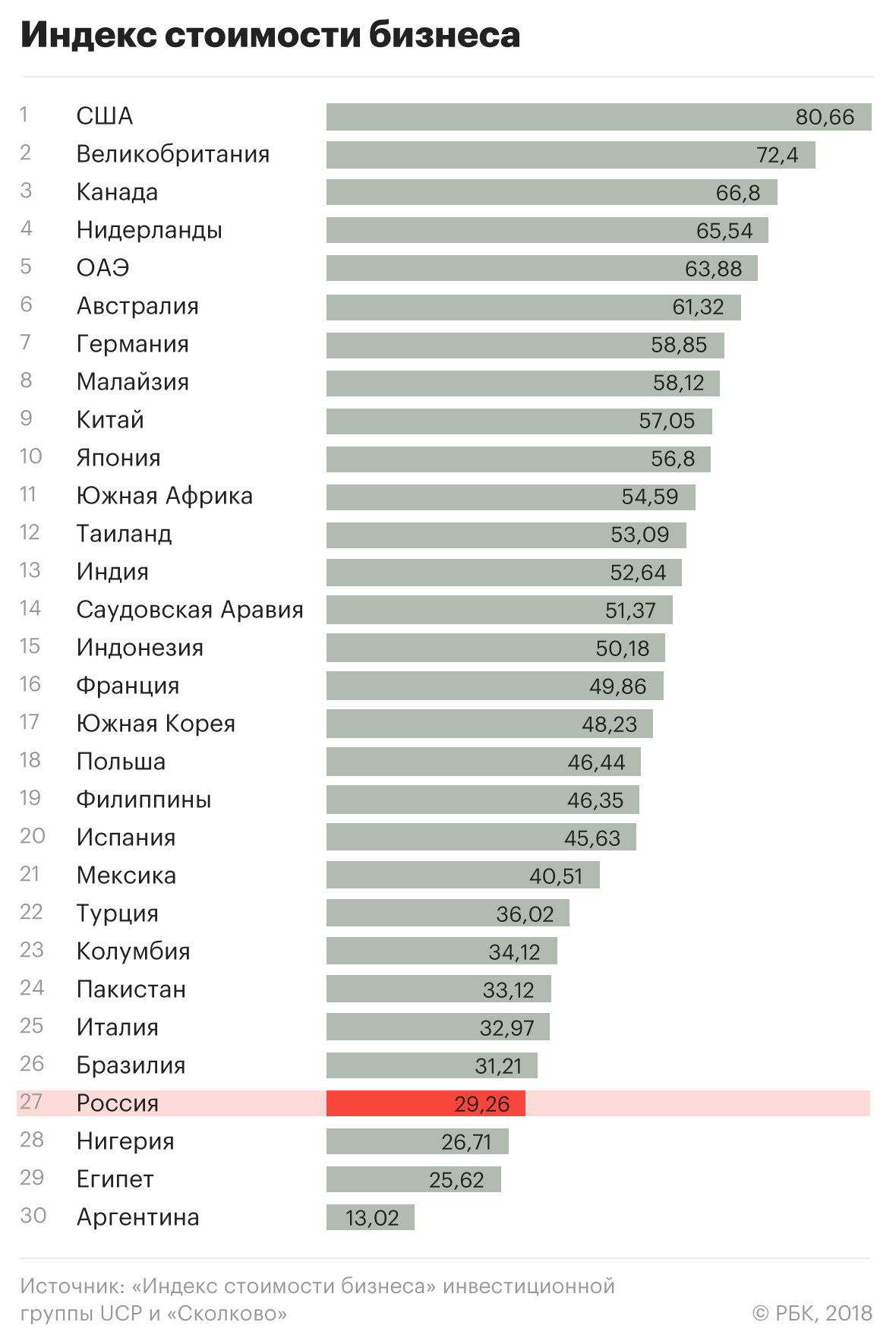

Россия проигрывает большинству крупнейших экономик мира по показателям, влияющим на стоимость бизнеса, и существенно отстает от других стран БРИКС. Эксперты Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP сравнили страны на основе собственного «индекса стоимости бизнеса». РБК ознакомился с результатами исследования.

Как сравнивали страны

Исследование охватило 30 крупнейших экономик мира, которые производят 82% мирового ВВП. Индекс стоимости бизнеса — собственный инструмент экспертов «Сколково» и UCP. По их мнению, рейтинг делового климата Doing Business от Всемирного банка, оценивая качество регулирования, не всегда отражает реальную практику правоприменения. Кроме условий ведения бизнеса важны стимулы — какую отдачу предприниматель может получить в случае успеха.

Эксперты учитывали 19 показателей, влияющих на стоимость бизнеса, в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.

Индекс рассчитан по методологии «передового рубежа» и шкале от нуля до 100. Чем ближе значение индекса к 100, тем ближе показатели страны к лучшим практикам.

На уровне Нигерии и Египта

Россия оказалась на 27-м месте с индексом 29,26. Хуже результат из тридцати анализируемых стран только у Нигерии, Египта и Аргентины. Схожую оценку дает глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В нем Россия заняла 38-е место в 2018 году. Эксперты ВЭФ указывали на коррупцию, проблемы на финансовом рынке, недостатки в области защиты прав собственности и независимости судебных органов как основные препятствия для ведения бизнеса в России.

Как пояснила РБК профессор РЭШ Наталья Волчкова, при оценке компаний рынок учитывает будущий поток дивидендов, закладывая в ожидания различные риски. Компании на больших рынках привлекательнее для потенциальных покупателей. Средний темп экономического роста в России за последние три года составил -0,4%, тогда как средний показатель по тридцати странам — 2,83%. Средний показатель инфляции за этот период — 6,84% против 1,07% на развитых рынках.

Распределение прибыли между акционерами в России остается непрозрачным. Публичные компании России в среднем направляют на дивиденды 31,68% прибыли против 64,55% в среднем по тридцати странам и 50,73% в БРИКС.

На стоимость компании влияет и ее финансовая устойчивость. Эксперты отмечают ограниченные возможности привлечения капитала в стране. Капитализация фондового рынка в России, по данным Всемирного банка за 2016 год, составила менее 50% от ВВП при среднем показателе тридцати анализируемых стран 75%. Уровень развития финансового рынка и доступности финансовых услуг в России оценивается ниже четырех баллов из максимальных семи — это самый низкий показатель из тридцати стран. Основным источником капитала для российских предпринимателей остаются банки. Отсутствие конкуренции с фондовым рынком приводит к завышенным ставкам по кредитам. Часто компании вынуждены рассчитывать только на свои силы, а в случае проблем — просить помощи у государства.

Качество юридической защиты в России оценивается на четыре балла из семи. «Система правосудия в России скорее не справляется с задачами обеспечения надежной защиты права собственности и эффективного разрешения коммерческих споров», — констатировали эксперты.

По словам Волчковой, фундаментальными причинами заниженной оценки российских компаний остаются нарушения прав собственности — как другими акционерами, так и государством. Вклад в снижение ожидаемых доходов вносит и риск убытков компаний из-за санкций.

Последствия «российского дисконта» неутешительны. Как отмечают авторы доклада, заниженная стоимость компаний радикально снижает стимулы к предпринимательской деятельности: незачем рисковать, если даже в случае успеха финансовая отдача будет несоразмерна потраченным усилиям.

Как сообщила РБК пресс-служба UCP, отчет с предложениями был направлен в ЦБ как профильный институт, отвечающий за стандарты корпоративного управления. РБК направил запрос в пресс-службу регулятора.

Имидж — наше все

Россия заработала репутацию страны с плохим корпоративным управлением в 1990-е годы, сказал РБК директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин.

«В 1990-е и начале 2000-х были громкие корпоративные конфликты: реорганизации, поглощения, вывод активов, трансфертное ценообразование, не глядя на интересы миноритариев, и иные злоупотребления», — отметил он.

Однако недавние реформы закрыли часть способствующих конфликтам пробелов в законодательстве, компании стали серьезнее относиться к интересам инвесторов. Корпоративных конфликтов, затрагивающих права миноритариев, в топ-30 листингуемых компаний не было уже несколько лет.

В 2016 году была принята «дорожная карта» «Совершенствование корпоративного управления», по которой принимаются новые законы. Подготовка финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) является прямым требованием листинга на Московской бирже последние несколько лет.

Зачастую покупатели крупного пакета акций игнорируют требование сделать обязательное предложение миноритариям или через манипуляции получают право на принудительный выкуп по несправедливой цене.

Летом Госдума во втором чтении отклонила законопроект, который должен был исправить ситуацию. После недавней реформы норм о сделках одобрения у миноритариев при крупных сделках теперь, по сути, не спрашивают. «Явным для инвесторов шагом назад», по словам Спирина, стала и отмена права доступа акционеров к документам по запросу.

Высокая налоговая нагрузка

Авторы исследования отмечают высокую ставку налога на прибыль в России, нагрузку на фонд оплаты труда и ограниченный доступ к льготам. По оценке Всемирного банка, в России одна из самых высоких в мире налоговых нагрузок на фонд оплаты труда — 36,3%.

Это спорный тезис, прокомментировал РБК партнер департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Донат Подниек. «В ЕС в среднем ставка социальных взносов работодателя и работника составляет 36%, в США — 21%, в Азии — 22%. Сравнение по ставке только работодателя, на мой взгляд, некорректно, нужно учитывать, сколько удерживается у работника, так как эти суммы все равно «сидят» в составе зарплатных расходов работодателя», — пояснил он.

Для настройки налоговой системы на стимулирование инвестиций необходимы точечные меры, различные для каждой отрасли, считает руководитель департамента налогового и юридического консультирования Северо-Западного регионального центра KPMG Алиса Мелконян. «Для стимулирования малого и среднего бизнеса нужно увеличивать начальные безусловные освобождения от налогообложения, которые дают время на старт бизнеса. Для инновационных и технологических предприятий, где большие расходы на заработную плату, которая составляет существенную часть затрат, — важно идти на снижение зарплатных налогов», — пояснила она.

Самое существенное — это стабильность налогового регулирования и минимизация административной нагрузки. «Весьма вероятно, что низкий рейтинг России в части инвестиционной привлекательности вызван в том числе и большим количеством иных (неналоговых) проверок малого и среднего бизнеса», — предположила Мелконян.