Иностранные инвестиции в российский бизнес упали рекордно с 1990-х

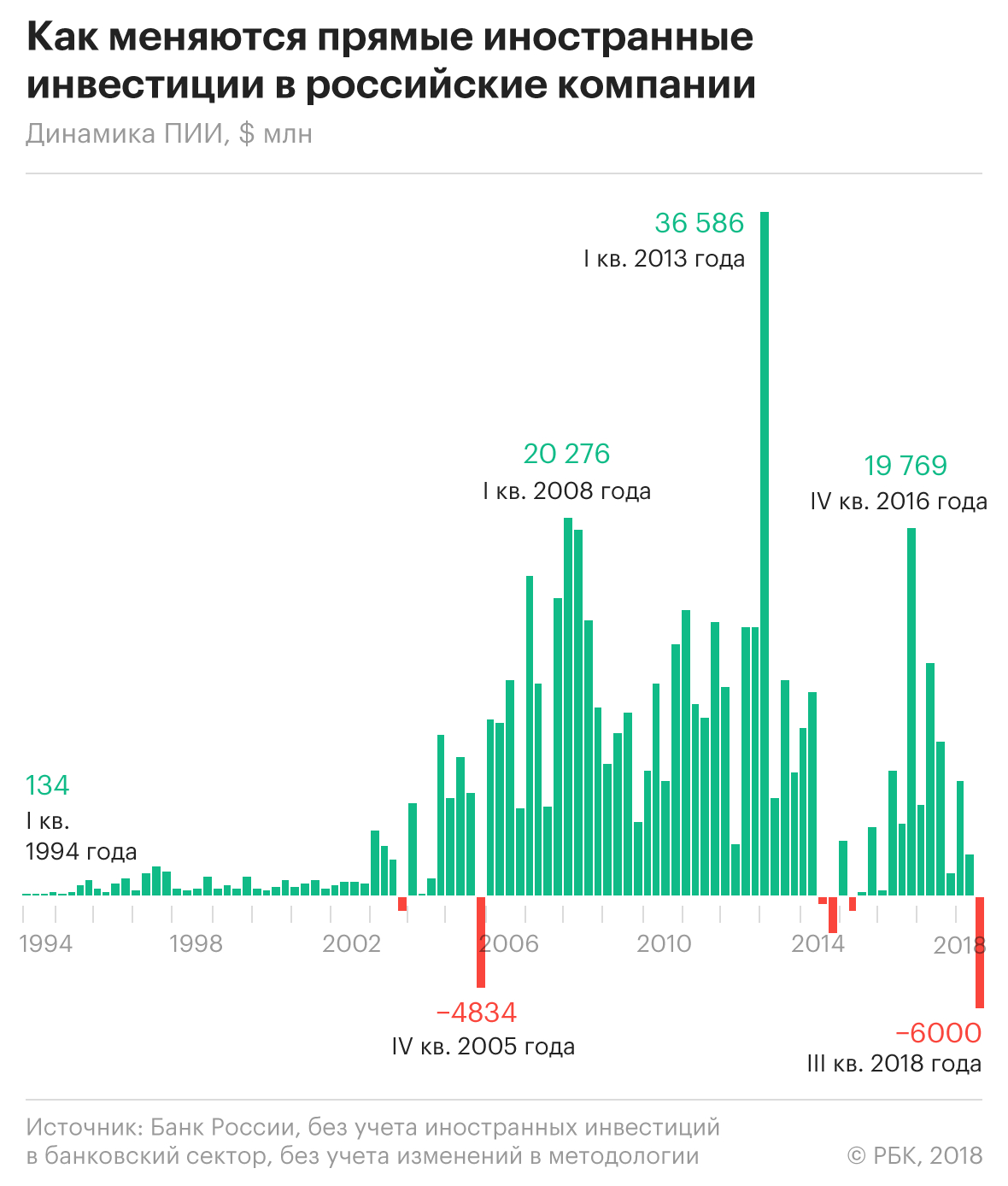

Финансовые активы иностранцев в российском частном секторе резко сократились в третьем квартале 2018 года — в основном это произошло за счет рекордного сокращения прямых иностранных инвестиций, пишет ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе», вышедшем 12 октября. Речь идет о сокращении на $6 млрд прямых инвестиций нерезидентов в российские небанковские компании — такие предварительные данные на этой неделе опубликовал ЦБ. «Такого не было за всю историю платежного баланса», — отметил Пухов.

Данные ЦБ о платежном балансе, собранные РБК, действительно показывают, что это рекордное с 1994 года квартальное сокращение прямых иностранных инвестиций (предыдущий рекорд — сокращение на $4,8 млрд — был зафиксирован в четвертом квартале 2005 года). Кроме того, это первое сокращение со второго квартала 2015 года. За первую половину 2018 года прямые инвестиции нерезидентов в частный нефинансовый сектор России выросли почти на $8,5 млрд.

«Из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ [Олега Дерипаски]. Виктор Вексельберг, попавший под санкции, как Олег Дерипаска, меняет структуру владения российскими холдинговыми структурами», — предлагает объяснение эксперт ВШЭ.

До западных санкций и государственной кампании по деофшоризации от 60 до 80% прямых иностранных инвестиций в Россию приходилось на офшоры, куда они были до этого отправлены из России же, оценивал экономист РАН Борис Хейфец. Новый виток санкций (в апреле США распорядились заморозить активы Дерипаски, Вексельберга и ряда других российских миллиардеров) ускорил возвращение «офшорных» капиталов в Россию. В августе 2018 года, то есть как раз в третьем квартале, 100% «Силовых машин» Алексея Мордашова (компания — в санкционном списке США) были переведены с Кипра в российскую юрисдикцию. В этом же отчетном периоде кипрская USM Holdings Limited Алишера Усманова перевела основные активы (в том числе «Металлоинвест», «МегаФон») в Россию.

Специально чтобы подтолкнуть российский бизнес перерегистрировать свои зарубежные активы, власти создали «внутренние офшоры» на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Одним из первых резидентов может стать кипрская «дочка» En+ Дерипаски — En+ Holding Limited (в августе перерегистрацию одобрил совет директоров En+).

РБК отправил запрос в Банк России с просьбой пояснить, как подобные перерегистрации активов отражаются в статистике прямых инвестиций.

Публикуемая статистика ЦБ не позволяет различить «офшорные» инвестиции российского происхождения и вложения «реальных» иностранных инвесторов. Среди случаев выхода последних из капитала российских компаний в третьем квартале можно отметить сделку по продаже немецким ретейлером MediaMarktSaturn его российского бизнеса (сеть магазинов «МедиаМаркт») группе «М.Видео-Эльдорадо» (этот пример приводится и в обзоре ВШЭ). Но одновременно MediaMarktSaturn приобрела 15% акций «М.Видео», то есть инвестиция осталась в России.

Российские активы нерезидентов в третьем квартале сокращались еще и потому, что иностранцы выходили из российских госбумаг (ОФЗ), а российские компании выплачивали внешние долги. Доходность десятилетних российских гособлигаций в начале сентября превысила 9% против 7–8% на протяжении второго квартала, то есть госбумаги подешевели, отмечается в обзоре ВШЭ. «По оценке Банка России, со вторичного рынка ОФЗ нерезиденты вывели $1,5 млрд — практически весь объем пришелся на август», — написал Пухов. По данным ЦБ, на 1 сентября доля нерезидентов на рынке ОФЗ опустилась до 26,6% — минимума с конца 2016 года.

Внешний долг российского корпоративного сектора (компаний и банков) в третьем квартале сократился на $18,7 млрд, до $409 млрд, также показала статистика Банка России. С поправкой на то, что часть этого сокращения приходится на курсовую переоценку внешних обязательств, номинированных в рублях и евро (около 40% внешнего долга), чистое погашение внешних долгов российского корпоративного сектора составило $15 млрд, оценила ING. «Более интенсивно российские компании погашали внешние долги только во второй половине 2014 года, когда несколько крупных компаний попали под секторальные санкции США», — написал главный экономист ING по России Дмитрий Долгин.