Снова за парту: зачем топ-менеджерам второе образование?

Среди глав российских компаний свыше трети имеют два высших образования, чем резко выделяются на фоне населения в целом (в целом по России два и более высших образования имеет примерно 1% населения). К такому выводу пришел старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Сергей Солнцев при изучении спроса руководителей российских предприятий на второе высшее образование, сообщает портал OPEC.

Становясь студентами второй раз, топ-менеджеры стараются улучшить теоретические знания, нарастить человеческий капитал и доходы, чтобы повысить конкурентоспособность, отмечает социолог.

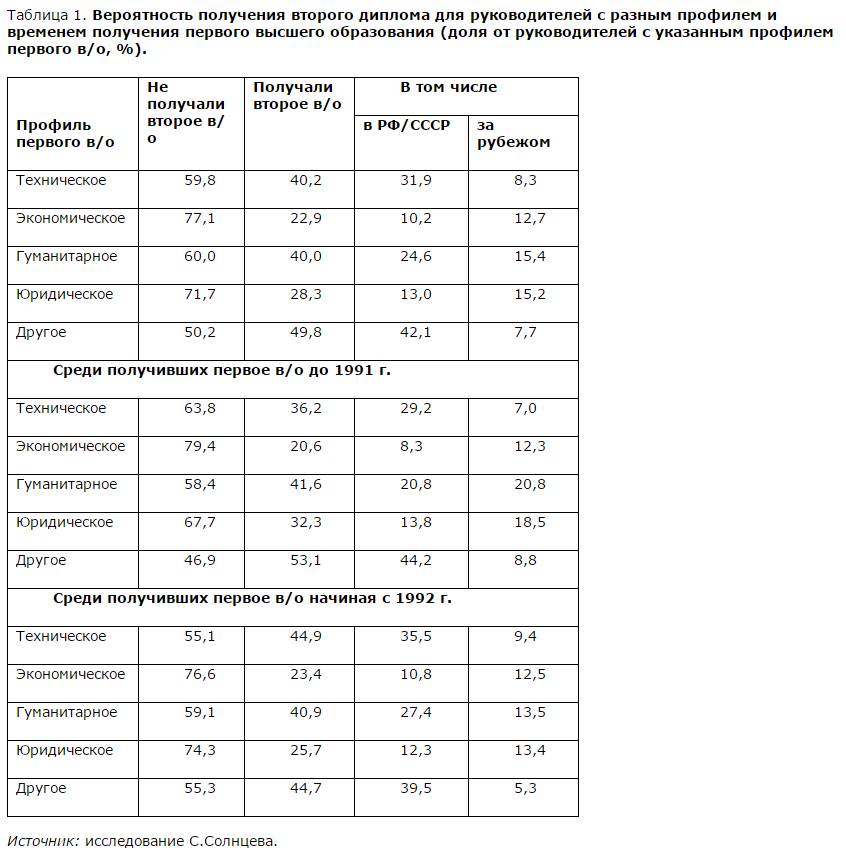

Эксперт очертил наиболее частые образовательные траектории среди гендиректоров, их заместителей, председателей правления компаний, глав крупных структурных подразделений и пр. Первыми их специальностями чаще оказываются технические, вторыми – экономические и бизнес-образование. Профиль первого образования влияет на вероятность получения второго: она выше для «технарей» и гуманитариев и ниже для экономистов и юристов. Выборка исследования – 5 тысяч кейсов.

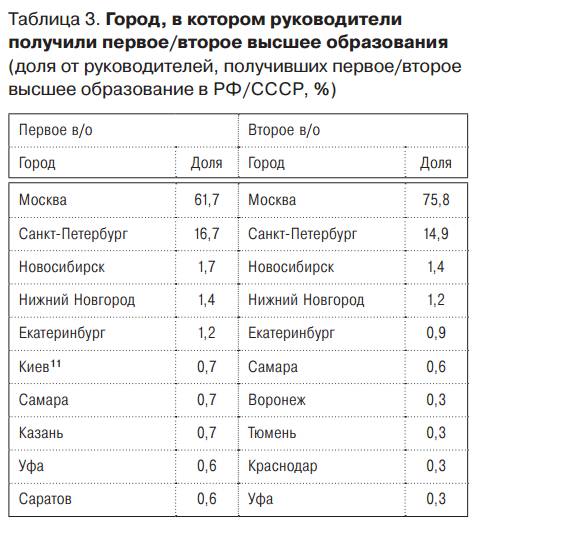

В большинстве случаев (61,7%) первое высшее образование бизнесмены получают в московских вузах. Второе место с большим отрывом занимает Санкт-Петербург (16,7%). Более одного процента выборки набрали еще три города: Новосибирск (1,7%), Нижний Новгород (1,4%) и Екатеринбург (1,2%).

В качестве места получения второго высшего образования московские вузы доминируют еще более явно, чем в случае первого высшего образования. В Москве второе высшее получали 75,8% руководителей, тогда как первое высшее —61,7%. На втором месте остался Санкт-Петербург (14,9%), далее следуют Новосибирск (1,4%) и Нижний Новгород (1,2%).

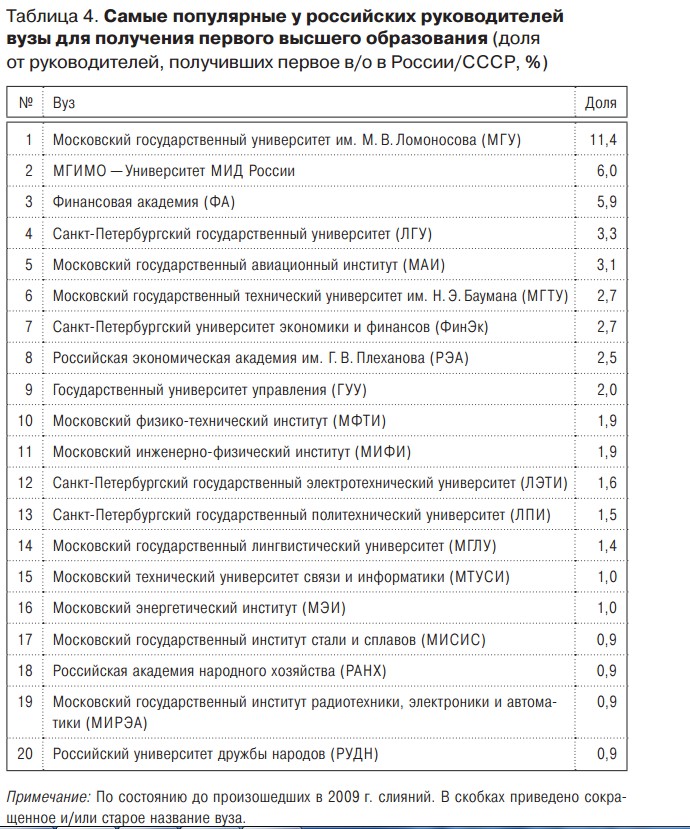

Лидером в списке вузов, в которых будущие руководители получали свое первое высшее образование, является Московский государственный университет, на долю которого приходится 11,4% наблюдений. Второе и третье места с почти двукратным отставанием занимают Московский государственный институт международных отношений и Финансовая академия (6,0 и 5,9% соответственно). На четвертом месте еще один классический университет - Санкт-Петербургский государственный университет (3,1%). Остальные места в первой десятке занимают три московских технических вуза (МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ), два московских экономических вуза (РЭА и ГУУ) и один петербургский экономический вуз (ФинЭк).

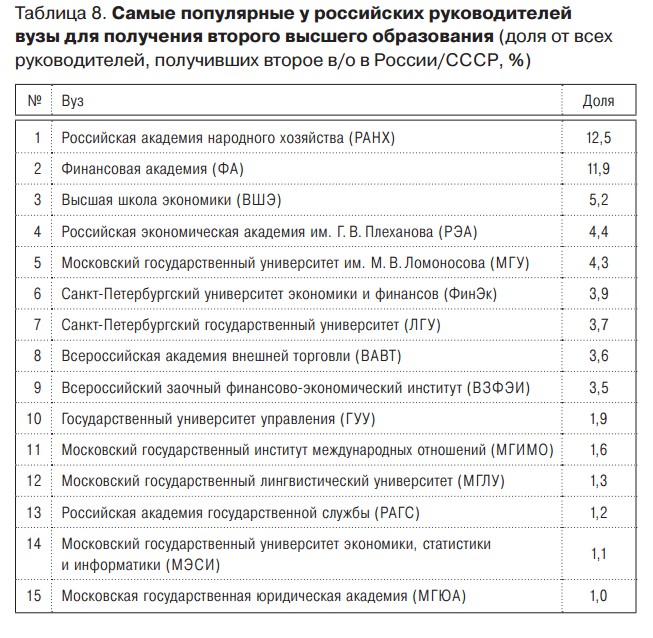

Наиболее популярные вузы для получения второго высшего образования—Академия народного хозяйства и Финансовая академия: 12,5 и 11,9% соответственно. Далее со значительным отставанием идут четыре экономических вуза: Высшая школа экономики (5,2%), Российская экономическая академия (4,4%), Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (3,9%), Всероссийская академия внешней торговли (3,6%), а также два классических университета: Московский (4,3%) и Санкт-Петербургский (3,7%).

Популярность второго высшего образования среди топ-менеджеров позволяет предположить, что прибавка к зарплате после получения второго диплома (а она может быть связана с продвижением по службе) позволяет компенсировать понесенные издержки, отметил Солнцев. Если же концептуально рассматривать учебу по второму кругу, то здесь актуальны теория человеческого капитала и теория сигналов. Первая говорит о стремлении получить те знания, которых не дало ни первое образование, ни опыт. Вторая гласит, что дополнительный диплом оказывается явным преимуществом кандидата в глазах работодателя.

Первое высшее образование имеют почти все топ-менеджеры. При этом примерно две трети имеют одно высшее, а 34,5% - два и больше дипломов.

Эксперт установил, что люди с высшим техническим образованием чаще стремятся получить второй диплом. В советское время техническое образование было одним из самых распространенных (высшая школа учитывала нужды промышленности и ВПК). В условиях рыночной экономики стала активно расти сфера услуг, в промышленности же шел спад. Часть технического образования оказывалась невостребованной. И, наоборот, в условиях развития сферы услуг «технарям» могло не хватать соответствующих навыков. Самый распространенный профиль первого высшего среди руководителей – технический: такое образование получили 46% руководителей (средний показатель, сложившийся из данных по советскому и постсоветскому высшему образованию). Причем среди «корочек» о высшем образовании, полученных во времена СССР, дипломы технических вузов составляли почти 60%, а позднее «упали» почти вдвое – до 35%. Зато актуализировалось экономическое образование, и доля руководителей с дипломами экономистов удвоилась – с 21% до 41%.

Солнцев проанализировал и шансы получения второго высшего образования для групп руководителей разного профиля. Для этого он рассмотрел, какая доля топ-менеджеров получала/не получала высшее образование, и учел временной контекст первого круга обучения. Оказалось, что экономисты почти вдвое реже, чем «технари» (а также гуманитарии), имели второе высшее образование: 23% против 40%. У юристов показатель ближе к экономистам – 28%.

При этом обладатели технических и гуманитарных дипломов, как правило, получали второе высшее на родине, а экономисты и юристы – за границей. Возможно, первым двум группам не хватало базовых знаний по экономике и управлению, которые они получали в российских вузах, причем часто без отрыва от производства, комментирует Солнцев. У участников двух последних групп появилась потребность в более детальных знаниях, поэтому они выбирали дорогие зарубежные вузы, в которых обучают в течение одного-двух лет с отрывом от производства.