Долговое рабство: почему россияне не могут без новых кредитов

Потребительское кредитование уже не растет такими бурными темпами, как в 2000-х и в начале 2010-х годов. В 2013 году розничный кредитный портфель банковского сектора вырос на 27,9%, что ниже предшествующих двух лет (2012 – 38,8%, 2011 – 36,1%). А с июля 2013 по июнь 2014 года этот портфель вырос лишь на 20%.

По мировым меркам долги россиян по кредитам не так уж велики: на 1 июля 2014 года это 11,3 трлн руб. - 25% денежных доходов домохозяйств или 16% ВВП. Для сравнения, в США задолженность населения по ипотечным и потребительским кредитам в 2007 году превышала 90% ВВП, а по итогам 2012 года - 78%.

Однако объем долгов по потребительским кредитам – не единственная и даже не главная угроза. Да, российские заемщики перестали брать в долг так много, но с платежеспособностью у них теперь большие проблемы.

Качество розничного кредитного портфеля ухудшается с января 2013 года. Тогда доля просроченной задолженности и отношение резервов на возможные потери (суммы, которую банк резервирует на случай невозврата займов) к общему объему кредитов достигли посткризисного минимума - 4,1% и 6,0% соответственно. С тех пор оба показателя растут практически ежемесячно. За первое полугодие 2014 года доля просроченной задолженности физических лиц выросла с 4,5 до 5,4%, а отношение резервов к кредитной задолженности – с 7,1 до 8,3%. Хотя до кризисных максимумов - 7,7% по просроченной задолженности и 10,9% по резервам, - пока еще далеко.

Все больше граждан не успевают выплатить кредиты вовремя. Если в 2013 году доля платежей по кредитам, не погашенным в срок, находилась в интервале 10–12%, то в 2014 году она составляла уже 13-14%, а в июне 2014 года – 14,7%.

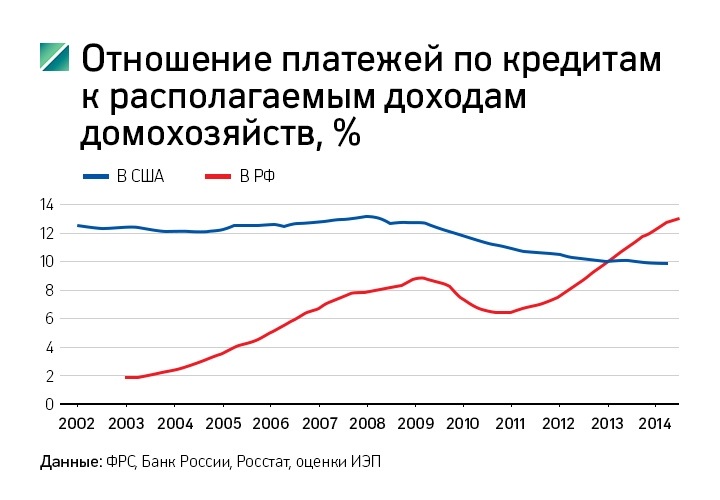

Все эти показатели стабильно ухудшаются потому, что российские домохозяйства серьезно перекредитованы. По оценке ИЭП на основе данных Росстата и Банка России, в первом полугодии 2014 года плановая долговая нагрузка на доходы населения - платежи по основному долгу и процентные выплаты, - превысила 12,5% располагаемых доходов всех домохозяйств. Естественно, для активных заемщиков эта нагрузка значительно выше. По нашим оценкам, она может доходить до 40-50% дохода заемщика.

Фактические платежи по итогам года, кстати, обычно оказываются еще больше за счет досрочных погашений. Так, по итогам 2013 года общий объем платежей населения банкам по кредитам превысил 20% располагаемых доходов.

В США, где относительный уровень задолженности населения в четыре-пять раз выше, долговая нагрузка на располагаемые доходы даже ниже, чем в России, и не превышает в последние полтора года 10% (см. график).

Почему так происходит? Дело в том, что долги россиян короткие и дорогие. Средний срок жизни кредита российского банка физическому лицу в соответствии с графиком платежей – чуть более 2,5 лет, а средний срок по ипотечным кредитам - менее 8 лет.

При этом, как показывает банковская отчетность за 2013 год, средняя доходность портфеля розничных кредитов превышает 18% годовых, не считая комиссий, дополнительных страховок и прочих обременений. А ведь четверть от общего объема кредитов выдана на покупку жилья по средней ставке в 12% годовых. Следовательно, прочие кредиты значительно дороже. В 2013 году рублевые кредиты на срок до 1 года выдавались в среднем по ставкам 24-25% годовых. Средние ставки на срок свыше года снизились с 20-21% в первом полугодии до 18-19% годовых во втором. Но средневзвешенная ставка по розничным кредитам - отношение процентных платежей к среднему объему задолженности, - продолжала увеличиваться вплоть до четвертого квартала 2013 года.

Россияне продолжают брать много кредитов, потому что стремятся поддержать уже сложившийся уровень потребления. Рост доходов в 2011-2013 годах отставал от роста потребления, и разница покрывалась в том числе за счет банковского кредитования. В последнее время все большую роль играет и другой фактор: у граждан не хватает денег, чтобы расплачиваться по ранее полученным кредитам. По данным крупнейших бюро кредитных историй, за последний год резко выросла доля заемщиков, имеющих более одного кредита.

До недавнего времени рост кредитования создавал положительный макроэкономический эффект: вместе с ним рос и потребительский спрос. Но снижение темпов роста кредитного портфеля до уровня процентных ставок (18-20%) полностью обнулит этот эффект. На уровне домохозяйств в целом весь прирост кредитов будет идти на выплату процентов по существующей задолженности.

Это большая угроза для банковской системы. Доля неработающих потребительских кредитов будет расти, а проблемы с ликвидностью - еще больше обостряться. И любое заметное снижение доходов населения приведет к невозможности обслуживать и погашать имеющийся кредитный портфель.