«В Японии ободок для волос называют «катюша». Филолог — о русском языке

. Она поделилась лайфхаками подготовки к ЕГЭ и раскрыла мифы о русскомФилолог Гурьянова: «Катюшей» в Японии стали называть ободки из-за спектакля

Факты и мифы о русском языке, а также подготовку к ЕГЭ по русскому редакция РБК Life обсудила со Светланой Гурьяновой — филологом, преподавателем, автором блога в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и телеграм-канала «Восстание редуцированных».

Эксперт объяснила, почему ободок в Японии называется «катюша», поделилась лайфхаками правильной подготовки к ЕГЭ и рассказала, кто такие лингвофрики.

Слова из русского языка, которые используются в иностранных языках

— Все знают про заимствования в русском языке. А какие слова из русского заимствованы в других языках?

— Обычно вспоминают такие слова, как «самовар» и «спутник». Но это экзотизмы, они не общеупотребительные. Обозначают реалии, характерные для какого-то народа, общества, группы людей. Интереснее посмотреть на те слова, что действительно в обиходе в других языках.

Например, «торг» в значении «торговля». Слово закрепилось в языках многих народов, с которыми славяне контактировали. Подчеркну, что в данном случае корректнее говорить именно о славянах, а не о русских. Славянских племен было много, с другими народами они контактировали еще до образования государства Русь. К тому же приблизительно после X века славянские языки начали разделяться. До этого был праславянский, предок всех славянских языков. И слова, которые я перечислю, скорее всего, были заимствованы из него.

В шведском языке до сих пор есть слово torg — «площадь» или «торговая площадь». Тот же самый корень есть в названиях некоторых городов. И не только скандинавских. В Финляндии — Турку, в Германии — Торгау, в Италии — Триест.

Славянское слово «граница» тоже перешло во многие языки. В немецком — Grenze, в шведском — grans, в датском — graense.

Неожиданные заимствования есть в японском. «Икура» — это «красная икра». Ободок для волос называют «катюша». Дело в том, что когда-то в Японии была популярна пьеса по роману Льва Толстого «Воскресение», а исполнявшая главную роль актриса носила ободок.

Много заимствований из славянского в финском. Но фонетический строй этих языков очень разный. Так что заимствования трудно разглядеть. Финское siisti — это славянское «чистый», risti — «крест». Для финского нехарактерно сочетание согласных в начале слова, поэтому звук «к» там просто утратился. Leipa — это «хлеб», piirakka — пирог. Raamattu — от слова «грамота». Сейчас Raamattu говорят о Библии.

Уточню, что слово «хлеб» к славянам пришло из германских языков.

— Тогда почему считается, что финны заимствовали слово «хлеб» из славянского, а не германских языков?

— Когда в том или ином языке появилось слово, понятно по текстам. Еще учитываются звуковые соответствия между словами, они позволяют определить, когда примерно было заимствование. По тому, какому именно звуковому изменению подверглось слово, можно понять, из какого языка и примерно когда оно пришло. Изучением таких сложных процессов занимается сравнительно-историческое языкознание.

— Как проследить такие изменения?

— В лингвистике есть закон безысключительности фонетических изменений. Если какой-то звук преображается в другой звук, то этот процесс происходит во всех словах в той же позиции в то же время.

Возьмем, например, русский и белорусский. В русском — мягкий «ч», а в белорусском этот звук твердый. И оба языка произошли из древнерусского. В русском звук «ч» остался мягким, как это было в древнерусском, а в белорусском он отвердел. И этот процесс произошел во всех словах без исключения. Именно такие звуковые изменения позволяют судить, когда и из какого языка было заимствование.

Как изменился русский язык: какие слова считались ошибкой, а теперь стали нормой

— Как менялся русский язык?

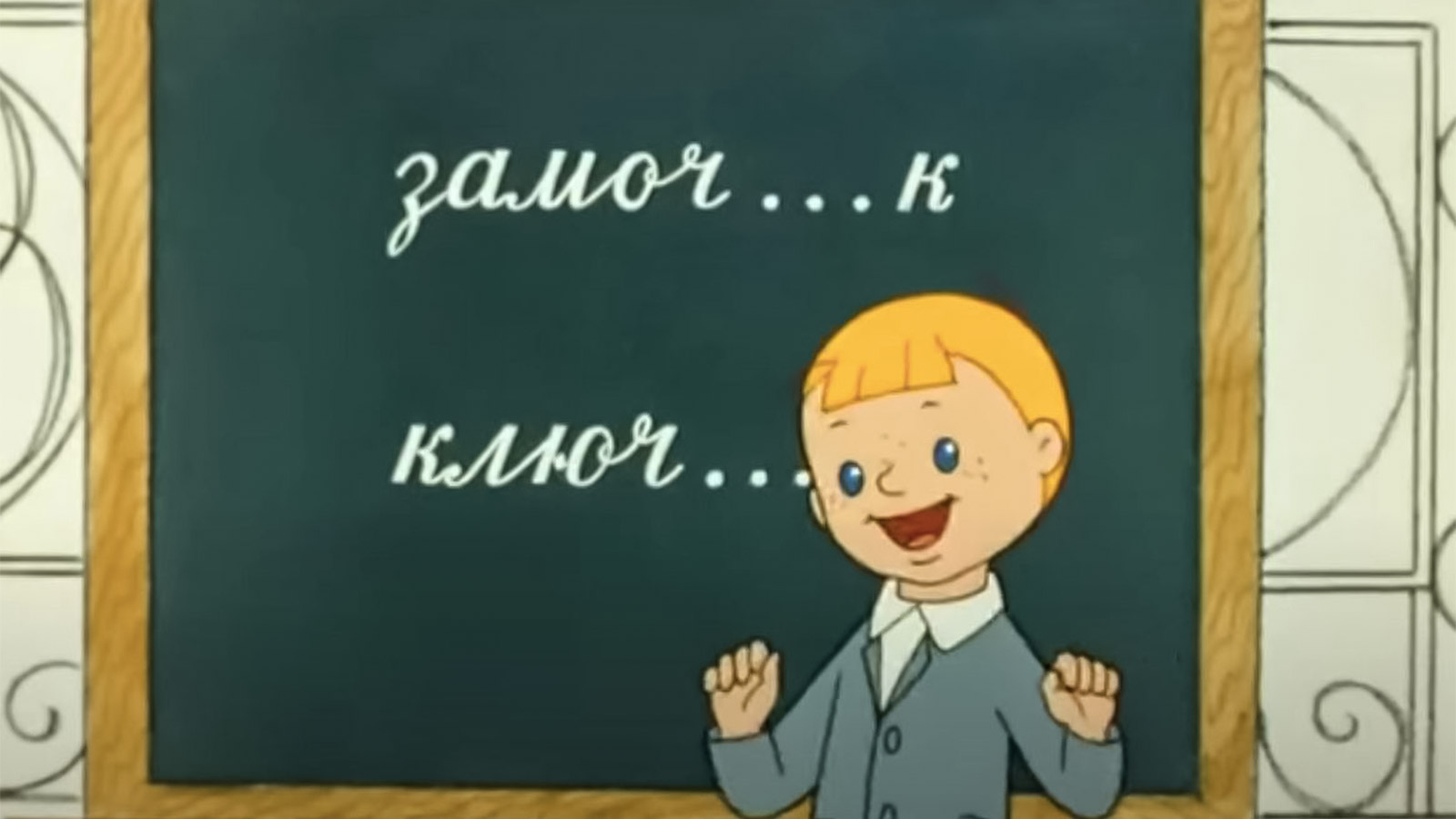

— По сравнению с древнерусским у нас пропала сложная система прошедших времен. В древнерусском она была похожа на систему времен английского языка. Было четыре прошедших времени — аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект. И падежей тоже было больше. Конструкции были совсем другие. Можно почитать берестяные грамоты (они есть на сайте Грамоты.ру) и узнать, как писали в Новгороде веке в XII–XIII. Мало что будет понятно.

Новгородская берестяная грамота. Государственный Исторический музей. Москва

— А относительно недавние изменения какие?

— Язык вообще постоянно развивается, это очень динамичная система, а не какая-то глыба, которая существует раз и навсегда.

Вот пример точечного изменения — слова «сентябрь» и «февраль». Когда-то названия этих месяцев звучали «септябрь» и «феврарь». «Септябрь» — так как это заимствование из латыни. Septem — семь. Год в древнем Риме начинался с марта, и сентябрь был седьмым по счету месяцем.

«Феврарь» — тоже заимствование из латыни. Было слово Februarius, что значит «очистительный», и в феврале римляне приносили очистительные жертвы. В английском слове february как раз сохранились две «р».

Когда-то современные формы слов «сентябрь» и «февраль» воспринимали, видимо, как сейчас формы «транвай» вместо «трамвай», «салафановый» вместо «целлофановый» или «пролубь» вместо «прорубь». Поэт XVIII века Александр Сумароков характеризовал слова «февраль» и «пролубь» как одинаково неграмотные. «Пролубь» осталась лишь в диалектах. А вариант «февраль» закрепился в языке, хотя само по себе слово «февраль» ничем не лучше слова «пролубь».

— Возможно ли проследить изменения языка на коротком промежутке времени?

— Конечно. При помощи старых словарей. Можно брать старые словари и смотреть, сколько там всего на нынешний взгляд странного.

Есть, например, любимый мною словарь Алексея Николаевича Греча, изданный в 1843 году. Он называется «Справочное место русского слова». В нем тоже можно найти много интересного. Например, что раньше надо было писать и говорить не «дыра», а «дира» — слово родственно глаголам «отдирать» и «задирать». Логика понятная — мы же не говорим «отдырать».

Или, например, слово «надо» можно было использовать только как вариацию предлога «над» («надо мною»). Употребление слова «надо» как обозначение какой-то нужды считалось неграмотным. В таких случаях следовало говорить и писать только «надобно». То есть фраза «надо учиться» считалась неграмотной. Правильно — «надобно учиться».

Слово «штора» тоже считалось неграмотным. Нужно было говорить и писать «стора», потому что это заимствование из французского, где звук «с» был в начале слова.

Мифы о русском языке

— Какие есть мифы о русском языке?

— Мифы я могу условно разделить на так называемые прескриптивистские, то есть пуристские, и лингвофрические. В пуристских мифах закреплено представление о языке — незыблемой глыбе, которую нужно обязательно сохранять. А есть мифы лингвофрические. Лингвофрики — те люди, которые распространяют очень своеобразные теории, как правило, о прошлом языка.

Пуристский миф — «Нету слова «нету». Ну как же его нету, если даже Национальный корпус дает тысячи употреблений этого слова и люди постоянно его произносят. Да, у него определенная стилистическая окраска, оно не нейтральное и пока остается разговорным, но встречается даже в классических произведениях. В школе проходят «Героя нашего времени» Лермонтова, и там Печорин использует слово «нету». Или персонажи «Горя от ума» его произносят.

Еще один пуристский миф — «нельзя говорить слово «извиняюсь», когда извиняешься». Причина: «извиняюсь» якобы значит «извиняю себя». В таком случае так и хочется спросить: «кусаюсь» — это «кусаю себя»? Или «убираюсь» — это «убираю себя»?

Про слово «убираюсь» тоже есть миф. Якобы убираться можно только вон, а в квартире можно только убирать. Но нет. Людям, которые так считают, рекомендую открыть любой толковый словарь: хоть современный под редакцией Кузнецова, хоть старый советский Ожегова или Ушакова. И найти там слово «убираться» в значении «делать уборку».

Конечно, у постфикса «сь» или «ся» есть значение «себя» в некоторых глаголах. Например, «умываюсь» или «бреюсь». Но у него еще есть множество других значений. Корова бодается — не значит, что она бодает себя. Люди обнимаются — это не значит, что они обнимают себя. И в слове «извиняюсь» у этого постфикса тоже нет значения «себя». Само слово есть в словарях с пометой «разговорное». В словаре Кузнецова (это такой современный академический толковый словарь) у слова «извиняюсь» вообще есть пояснение «вежливое». И классики слово «извиняюсь» тоже использовали. Его можно найти в произведениях и Гончарова, и Достоевского, и Чехова.

— А лингвофрические мифы какие?

— Есть много теорий о том, что все языки пошли от русского. И в доказательство таких теорий приводят похожие слова в русском и английском языке. Например, случайные созвучия baby — «бабий», strawberry — «с трав бери».

Иногда приводят и такой пример: «мать» и mother. Они же похожи. И на таком основании делается вывод, что якобы английский произошел от русского. Но это не так.

Соответствия в языках действительно есть. Вот опять же пример со словом «мать». Но это не от того, что другие языки произошли от русского.

Распространенные европейские языки и даже санскрит входят в одну языковую семью. У них был один язык-предок, который ученые называют праиндоевропейским. Базовая лексика («мать», «новый», «дом») редко меняется и заимствуется. Как она была в праиндоевропейском, так она в языках-потомках и осталась. Слова из базовой лексики стали произноситься иначе из-за различных фонетических процессов, но все равно до сих пор заметно их сходство.

Подготовка в ЕГЭ по русскому языку: ошибки и лайфхаки

— Вы занимаетесь подготовкой школьников к ЕГЭ по русскому языку. Расскажите, какие ошибки совершают во время подготовки к этому экзамену.

— Не стоит считать, что если в школе у тебя всегда были пятерки и вообще ты замечательно пишешь диктанты и сочинения, то сдашь ЕГЭ по русскому на 100 баллов. К сожалению или к счастью, в некоторых заданиях ЕГЭ иногда проверяются знания, которые не очень-то дают в школе.

Сдача единого государственного экзамена в школе № 8. Иваново, 2022 год

— Например?

— Всякие заковыристые ударения. «КровоточИть» вместо «кровотОчить». В школе обычно разбирают самые частотные ошибки: «звонИт», а не «звОнит», «жалюзИ», а не «жАлюзи». Более редкие слова в школе подчас не берут во внимание, а в ЕГЭ они есть.

Другой пример — задания на паронимы, то есть похожие слова. Глиняный или глинистый? Представить и предоставить — тут много нюансов, которые не все носители языка знают.

— Как же правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ?

— Надо обращать внимание на то, как именно выстроены задания, и смотреть те материалы, которые размещает ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) на своем сайте. Там есть демоверсии. Можно посмотреть, какие есть задания и как они устроены. Также на сайте размещены материалы для подготовки к экзамену. В том числе и список слов с правильной постановкой ударения. Он длинный, но не бесконечный. Есть там и перечень паронимов.

На сайте можно найти открытый банк заданий ЕГЭ. Но есть нюанс. Пусть и незначительно, формулировки и наполнение заданий меняются каждый год.

Так что на портале ФИПИ будут не только актуальные задания. Поэтому я рекомендую еще покупать книги с экзаменационными вариантами этого года. Нужно брать книги, которые одобрены ФИПИ. Там стоит специальная печать. Авторы должны быть те, что работают в ФИПИ. Цыбулько, Дощинский — ищите на обложке эти фамилии.

Нужно постоянно решать и перерешивать экзаменационные варианты, чтобы понять, как устроен ЕГЭ, что в каждом задании требуется, есть ли какие-то подвохи в формулировках. Следует сверяться с ответами, которые даются в конце пособий.

Еще нужно уделить внимание формату сочинения на ЕГЭ. Он отличается от формата сочинений, которые обычно пишут в школе.

Школьница перед началом проведения единого государственного экзамена по литературе в школе №168. Новосибирск, 2022 год

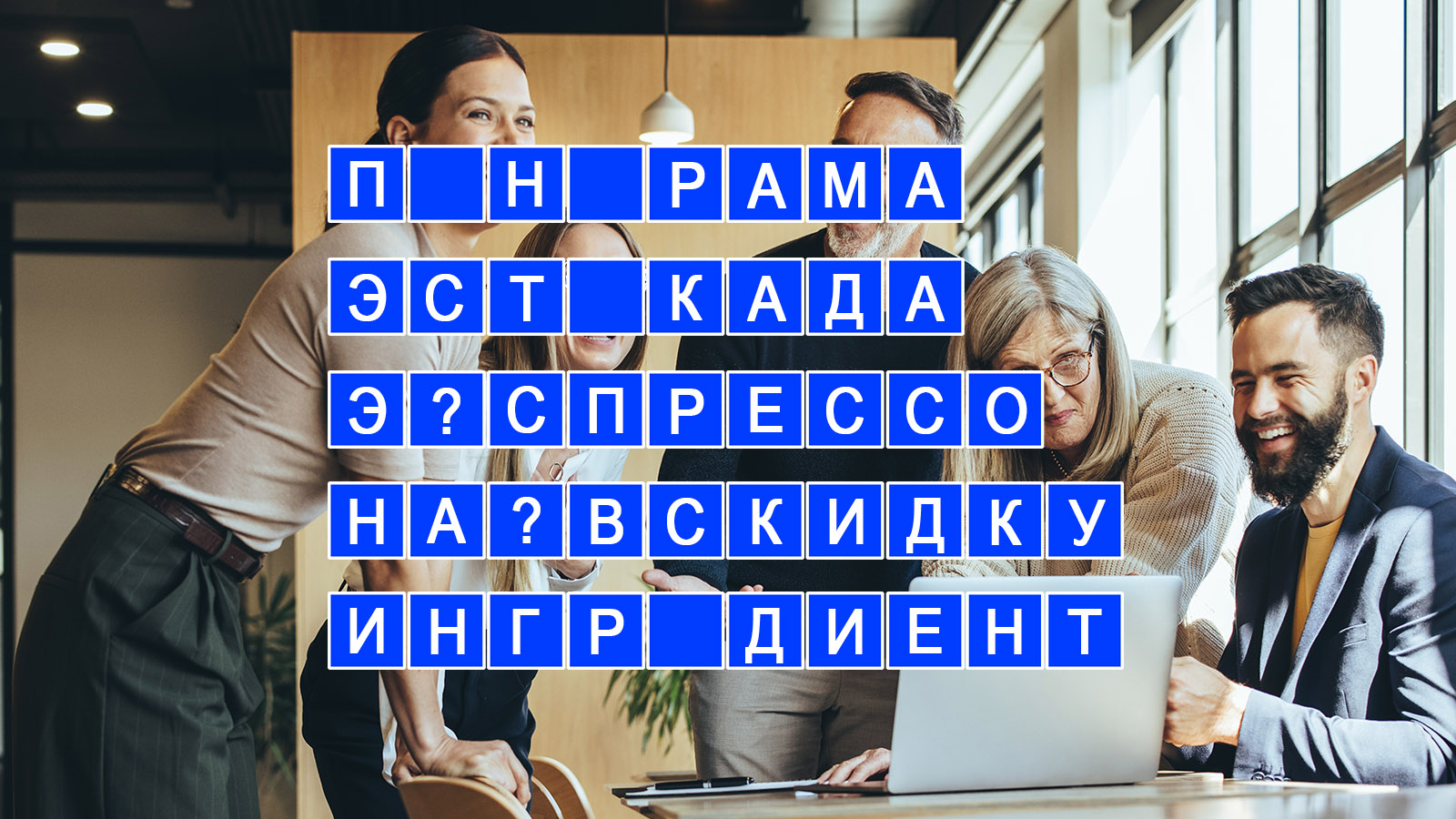

Слова, в которых чаще всего делают ошибки

— В каких словах, на ваш взгляд, чаще всего делают ошибки? И почему?

— В словах типа «корова» ошибаются разве что первоклассники. Обычно носители языка в достаточно понятных общеупотребительных словах ошибки не делают. А если делают, и массово, значит, есть причины. И они бывают довольно интересными.

Слово «в общем» часто пишут слитно и с двумя буквами «о» — «вообщем». Скорее всего, так происходит из-за аналогии с «вообще». Кстати, оно произошло от слияния двух отдельных слов — предлога «в» и наречия «обще». Правда, как два раздельных слова «вообще» существовало, когда у славян, скорее всего, еще не было письменности.

Очень многие путаются, как писать слово «будто». Кто-то пишет его раздельно, кто-то через дефис, видимо, вспоминая школьные правила: «-то, -либо, -нибудь — черточку не забудь». Может быть, люди осознают, что «буд» и «то» — отдельные морфемы. «Буд» — корень, как в слове «будь» (форма глагола «быть»). «То», скорее всего, когда-то было местоимением.

До сих пор сохранилось сочетание «будь то». Оно употребляется в таком контексте: «Он читал все без разбору, будь то классический роман или комикс».

Делают ошибки и в слове «прийти» — часто пишут «придти». Но до 1956 года, когда были приняты правила орфографии и пунктуации, в основном действующие и сегодня, можно было использовать оба варианта. Точно так же, как глагол «идти» мог писаться с одной буквой «т» («ити»), с двумя буквами «т» («итти») и через «дт» («идти»). Не очень понятно, почему в 1956 году остановились на «прийти» и «идти». Видимо, просто так договорились. Возможно, на тот момент это были самые частотные варианты. Но вообще в пользу и буквы «й», и сочетания «дт» есть аргументы. Например, в глаголах «уйти», «зайти» тоже есть «й». А буква «д» возникает в таких формах глагола, как «идет», «придет».

Слова «следующий», «заведующий» должны писаться с буквой «ю». Но многие эту букву пропускают, потому что при произношении звук, который обозначается буквой «ю», плохо слышен.

А в слове «будущий», наоборот, любят вставлять лишнюю букву «ю». Наверное, по аналогии с все теми же «заведующим» и «следующим», а еще потому, что есть много причастий с сочетанием букв «у» и «ю» — «кующий», «жующий», «жалующийся». Люди помнят, что тут надо писать букву «ю» и в «будущий» на всякий случай тоже «ю» записывают. Это называется гиперкоррекция, т. е. люди хотят написать грамотно, но перебарщивают и применяют правило, которое в других словах действует, а здесь нет.

— Как быть, если путаешься с буквой «ю» в этих словах и не получается запомнить правильное написание?

— Есть лайфхак. Нужно поставить глагол в форму первого лица настоящего времени. Я что делаю? Я следую, значит, пишем «следующий». Я заведую, значит, пишем «заведующий». Я что делаю или что буду делать — я буду. Значит, «будущий» без вставной буквы «ю».

Замечу, что сейчас я не описываю происхождение слов. Это только способ запомнить, как писать правильно.

— Продолжим список слов с ошибками?

— В слова «прецедент» и «инцидент» часто добавляют еще одно «н». Вероятно, по аналогии со словом «претендент». Слова заимствованные — их только запоминать.

В слове «кардинальный» часто пишут две «о». Может быть, путают со словом «координата». «Кардинальный» восходит к латинскому слову cardinalis («основной, главный»), от него же произошло слово «кардинал».

В слове «агентство» многие пропускают букву «т». А вот «интриганка» должна писаться без «т». Здесь можно подобрать проверочные однокоренные слова — «агент» и «интриган».

Мне уже неловко говорить как об ошибке в отношении слова «подскользнуться» — такое оно частотное. А значит, скоро будет закреплено как верное или вариант нормы. Согласно словарям, сейчас есть только один правильный вариант — «поскользнуться», без буквы «д». Но «подскользнуться» не какое-то новое веяние.

Если посмотреть употребление этого слова в Национальном корпусе русского языка, то станет ясно, что вариант «подскользнуться» встречается еще у Гоголя, а также у Набокова. Почему так говорят — загадка. Может быть, по аналогии с «постричь — подстричь» и «покрасить — подкрасить».

Грамотность в интернете

— Мне бы также хотелось узнать ваше мнение о грамотности в интернете. Распространено мнение, что «с ней все плохо».

— Многие говорят, что вот сейчас все стали ужасно безграмотными. Но раньше интернета не было, и любой человек не мог высказываться на большую аудиторию, смс тоже не было. Люди не общались в мессенджерах. Поэтому все, кто раньше был, скажем так, в тени, явили свой уровень грамотности на большую аудиторию.

То есть лет 50 назад, когда интернета не было, ситуация с грамотностью была такая же, если не хуже. А сейчас просто стало заметно, сколько людей не владеет правилами орфографии и пунктуации. Но это лишь один аспект этой темы.

— А второй какой?

— Общение в мессенджерах, ответы на посты, спонтанные комментарии не очень-то похожи на письменную речь.

Ученые давно заметили, что письменная и устная речь сильно отличаются. В устной речи используются своеобразные конструкции. И это нормально. Просто ученые раньше мало об этом знали, потому что не было звукозаписывающих устройств и это явление почти не исследовалось.

Конечно, устная и письменная речь функционируют не как два разных языка, а как две разновидности одного языка. Речь в интернете — это что-то среднее между письменной и устной. С одной стороны, не скажешь, что она устная — все-таки она записана. Но это речь часто необдуманная, если мы говорим не про авторские посты, а про спонтанные комментарии. И потому речь в интернете приближена к устной.

Так что по отношению к речи в интернете лингвисты используют термин «устно-письменная». И у нее есть свои особенности, пунктуационные и орфографические. То есть спонтанная речь в Сети и не должна быть точно такой же, как привычная нам письменная. Это другой регистр и жанр речи, совсем новый и еще не вполне изученный. Поэтому не надо применять к спонтанной речи в интернете те же критерии, которые мы применяем к обдуманной письменной речи.