Сетевой «Ревизор»: как работает система контроля за запрещенным контентом

В декабре 2016 года, когда все провайдеры интернета в России установили на своих сетях систему «Ревизор» (проверяет, закрыт ли доступ к запрещенным сайтам), Роскомнадзор обнаружил 1079 операторов, не выполнявших соответствующие требования. За август 2017 года ведомство выявило такие нарушения только в 113 компаниях, рассказал РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

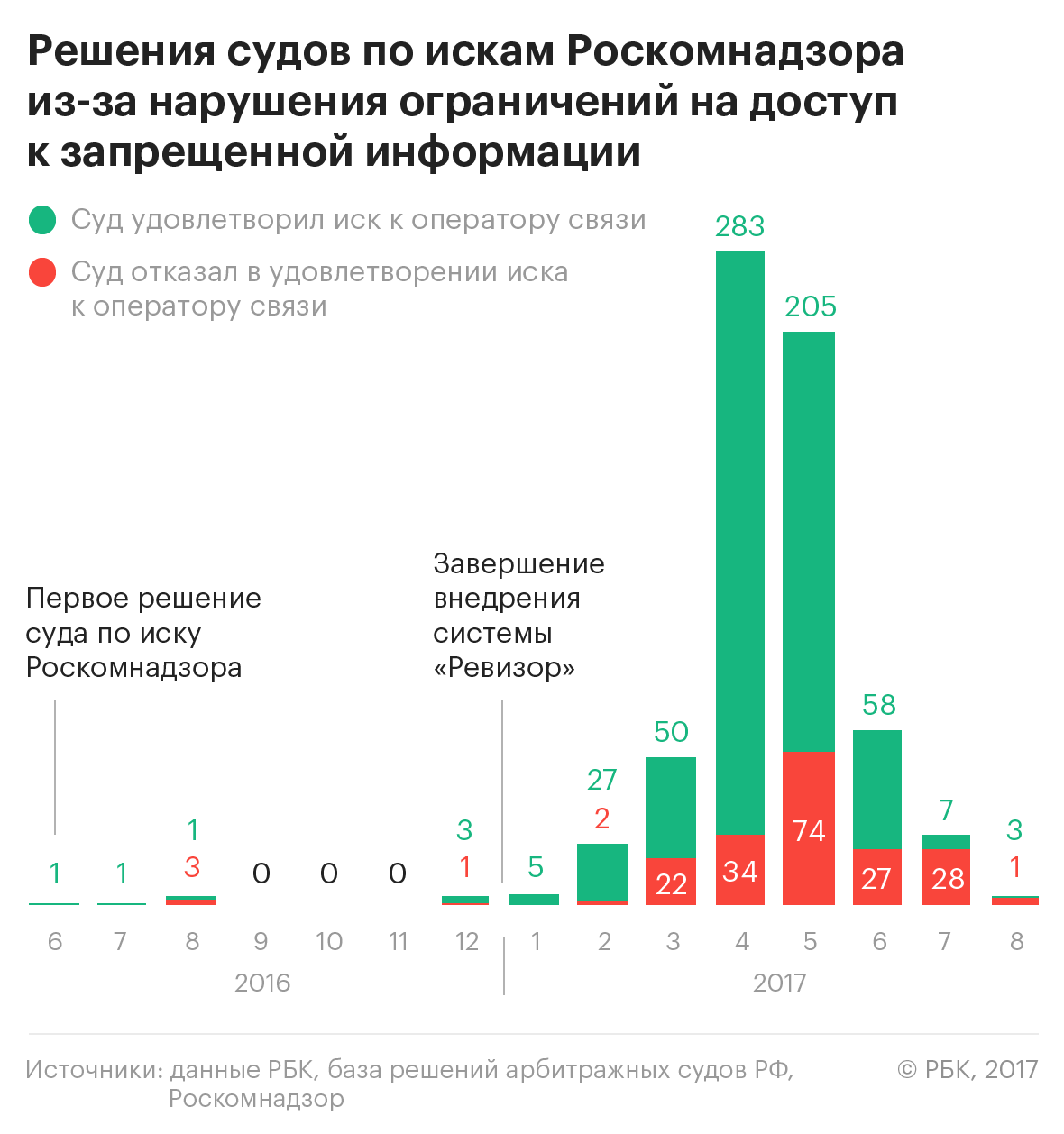

РБК проанализировал решения из картотеки арбитражных дел с июня 2016 года (когда было вынесено первое судебное решение к оператору связи из-за нарушений правил блокировки) по август 2017 года включительно и обнаружил 836 решений по таким делам. Почти половина судов, как следует из анализа документов, закончилась для операторов вынесением предупреждений, 28% дел — штрафами, в остальных случаях иски были отклонены по организационным причинам.

Как требовали блокировать сайты в России

В июле 2012 года были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие операторов, оказывающих услуги доступа в интернет, ограничивать доступ к сайтам, содержащим запрещенную в России информацию. В ноябре того же года в силу вступило постановление правительства № 1101, описывающее правила создания и ведения Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты с противоправным контентом (сейчас в нем более 150 тыс. ресурсов). По этим правилам при обнаружении сайта с запрещенной информацией Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга для этого сайта и направить ему уведомление о необходимости удалить запрещенную информацию. Если владелец сайта или провайдер хостинга не удалят информацию в течение трех суток, сайт вносится в реестр. Реестр должен обновляться ежедневно в 9:00 и 21:00 по московскому времени. Оператор обязан ограничить доступ к сайтам из реестра в течение суток с момента обновления.

Изначально инспекторы Роскомнадзора пытались вычислить операторов-нарушителей (тех, кто не выполнил предписание) вручную. Но с конца 2015 года Роскомнадзор начал внедрять систему «Ревизор» — программно-аппаратный комплекс, который автоматически проверяет, блокирует ли оператор сайты из реестра запрещенных. Роскомнадзор потратил на создание «Ревизора» 84,2 млн руб., для операторов использование системы бесплатно. С 1 декабря 2016 года Роскомнадзор стал требовать, чтобы все операторы России подключали «Ревизор». Если система обнаруживает, что оператор обеспечивает доступ более чем к 1% ресурсов из реестра сайтов с противоправным контентом, она отправляет уведомление об этом в Роскомнадзор. Инспектор службы перепроверяет данные и, если они подтвердятся, выписывает предписание на устранение нарушения, составляет протокол об административном нарушении. Решение о привлечении к административной ответственности принимает суд. Изначально такие нарушения квалифицировались по части 3 статьи 14.1 КоАП (штраф для юрлиц от 30 тыс. до 40 тыс. руб.). В феврале этого года в КоАП появилась статья 13.34, которая предусматривает штраф для юрлиц за неисполнение обязанности по блокировке запрещенных сайтов от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Весна системы блокировки сайтов

Из анализа, который провел РБК (проводился по текстам решений судов, в которых упоминался программно-аппаратный комплекс «Ревизор») следует, что весной 2017 года был зафиксирован всплеск решений судов — за март, апрель и май суды приняли 668 решений. Как пояснил Вадим Ампелонский, в 2016 году ведомство на постоянной основе контролировало только 47% операторов связи на предмет ограничения доступа к запрещенным ресурсам. После введения «Ревизора» в декабре 2016 года появилась возможность круглосуточного контроля. С учетом порядка и сроков рассмотрения в судах вынесение решений по нарушениям, выявленным сразу после полноценного старта «Ревизора», пришлось на весну, объяснил Ампелонский. Действительно, более 15% исков было отклонено по причине истечения срока давности — в делах такого типа он ограничен тремя месяцами. Поначалу Роскомнадзор мог не укладываться в означенные сроки, из-за того что составление протокола об административном нарушении могло затянуться, поясняет Ампелонский. Сейчас на протокол уходит 5–10 дней, отметил он.

Злостные нарушители

Как показал анализ РБК, больше всего — 18 дел — с упоминанием системы «Ревизор», было заведено против компании «Престиж-Интернет», оказывающей услуги беспроводного доступа в интернет под брендом «Энфорта». Представитель «ЭР-Телеком Холдинга» (владеет «Престиж-Интернетом») не ответил на вопросы РБК.

В топ-20 нарушителей попала лишь одна крупная компания — «Ростелеком». У нее за указанный период было четыре подобных дела. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев пояснил РБК, что, как правило, все эти случаи носят «краткосрочный характер». «Что может происходить? Оператор блокирует определенный ресурс, а этот ресурс использует динамический IP-адрес, то есть его «прописка» меняется. Компания регулярно в течение суток проводит сверку реестра и своего ПО, выявляет такие случаи и блокирует ресурс по новому IP, но может быть краткосрочный промежуток, когда ресурс может стать видимым», — говорит Костарев. Хотя и редко, но бывают также сбои оборудования и софта.

По словам представителя Роскомнадзора, сейчас все крупные операторы используют оборудование глубокой фильтрации трафика (DPI), осуществляют анализ и проверку трафика. «Такие операторы имеют возможность точечной блокировки ресурсов по адресу страницы сайта (URL) и имени домена. К той же группе можно отнести операторов (около 30%), присоединенных к владельцам DPI и получающих фильтрованный от запрещенного контента трафик», — рассказал Ампелонский.

Ампелонский напомнил, что «Ревизор» проводит только мониторинг и не является средством для ограничения доступа к запрещенному сайту. Повышение эффективности систем блокировки — задача операторов. Сейчас операторы могут сами выбирать способ блокировки. Однако Роскомнадзор начал разработку приказа, который утвердит обязательные требования к способам ограничения доступа к запрещенным ресурсам.

По словам директора по эксплуатации группы «Акадо» Михаила Медриша, для организации фильтрации трафика оператору нужно установить специальное оборудование, инвестиции в которое для крупных операторов относительно невысоки в расчете на одного клиента — в пределах нескольких рублей. Однако чем меньше у оператора клиентов, тем выше относительная стоимость решения. «Любой достаточно большой оператор может себе это позволить, — считает Медриш. — Другой вопрос, что у компании имеются более приоритетные статьи расходов. В работе оборудования и программного обеспечения могут происходить сбои, возможны ошибки при конфигурировании, что приводит к неполной реализации требований блокировки запрещенных сайтов». Небольшие операторы в качестве альтернативы могут покупать услугу фильтрации у крупных операторов. Она также недорогая: тысячи или десятки тысяч рублей в месяц в зависимости от объема трафика.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян называет «единственным ощутимым результатом работы «Ревизора» большое число неправомерно заблокированных ресурсов». «Ревизор» смотрит не на доступность сайта из сети оператора, а лишь проверяет настройки оператора на соответствие записи в реестре запрещенных сайтов. Из-за этого, даже если оператор обладает оборудованием, позволяющим минимизировать попутный ущерб блокировок, даже если специалисты видят, что блокировка может нарушить связность сети и повредить популярным ресурсам, им все равно приходится блокировать сайты исключительно в соответствии с записью в реестре», — объяснил он.

Казарян связывает снижение количества нарушителей в первую очередь с недавним увеличением суммы штрафа. «100 тыс. руб. — это ощутимая сумма для небольшого оператора», — отметил он. С этим соглашается директор Объединения альтернативных операторов связи Алексей Леонтьев. По его мнению, роль сыграл и тот факт, что операторы подготовились к изменениям, большинство внедрили системы анализа трафика, «заточенные» под «Ревизора». «Порядка 70% нарушений связаны с работой самого «Ревизора», а не операторов. Это косвенно подтверждает тот факт, что с помощью системы еще ни разу не был выявлен оператор, который бы не блокировал большинство запрещенных сайтов, всегда речь идет о единичных нарушениях», — настаивает Леонтьев.