Время CCCР: кто из советских граждан побывал на обложке Time

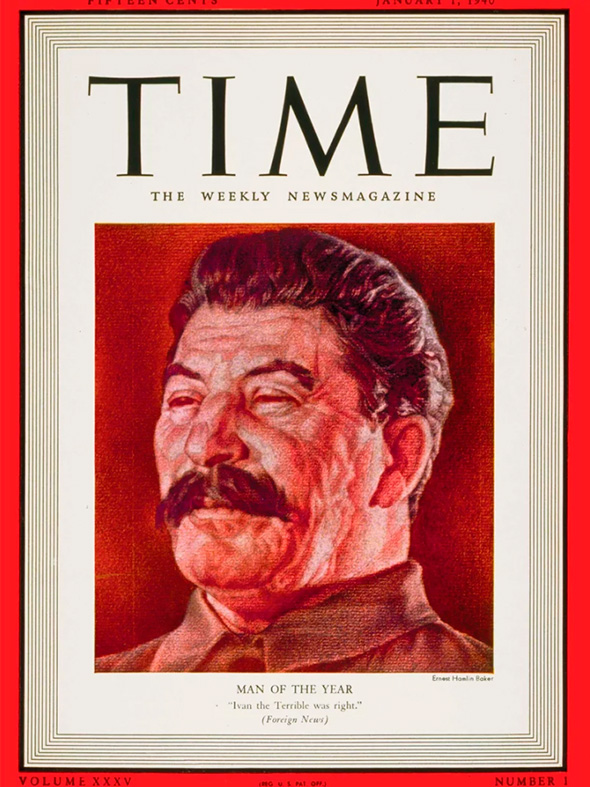

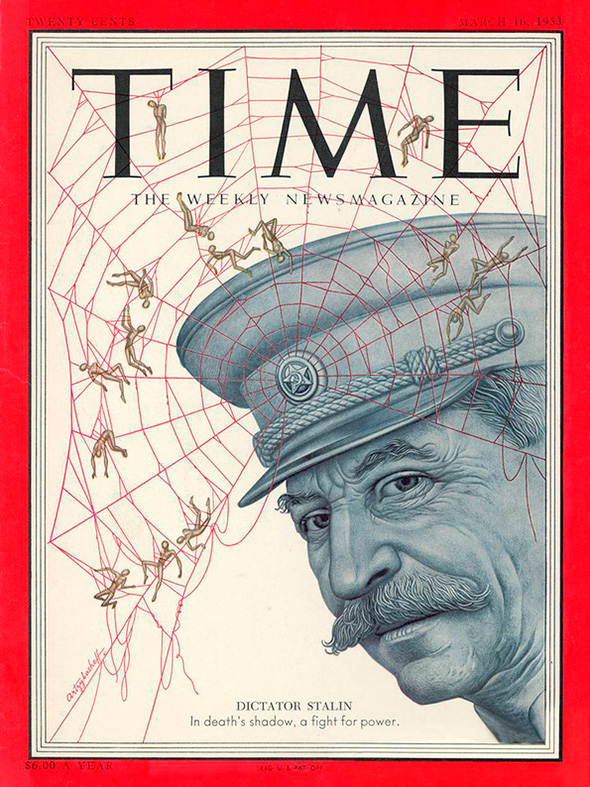

С 1927 года Time выбирает «человека года». В 1939 году им стал Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. Тогда он курировал подписание пакта о ненападении с нацистской Германией перед вторжением в Восточную Польшу (пакта Молотова — Риббентропа).

Свой выбор журнал объяснил гигантским влиянием Сталина на мировые события. «Чем обернется эта новая эпоха — разгулом национализма или интернационализмом в положительном, а может быть, и в отрицательном смысле этого понятия, — неизвестно, но то, что это будет новая эпоха, несомненно, и конец старого мира во многом предопределил человек, чьи владения большей частью располагаются за пределами Европы. Этот человек — Иосиф Сталин, за один августовский вечер радикально изменивший соотношение сил в Старом Свете. Поэтому именно он стал «человеком года». Возможно, в историю Сталин войдет как отрицательный персонаж, но то, что он войдет в историю, — несомненно».

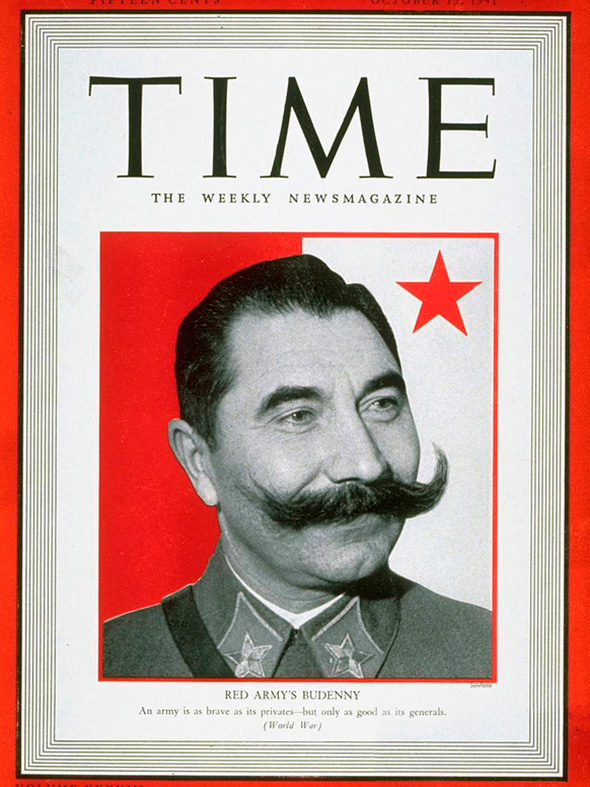

Советский военачальник, один из организаторов красной кавалерии во время Гражданской войны, к моменту выхода обложки был уже отстранен от обязанностей главкома войсками Юго-Западного направления и был командующим Резервным фронтом.

В 1941 году Time, поместивший его на обложку, писал следующее: «В глазах большинства русских Семен Буденный — сверхчеловек. Рассказывают, что в революционную эпоху он и его кавалеристы обрушивались на неприятеля как гром среди ясного неба, и с тех пор за ним закрепилась слава грозы врагов. Именно он — автор революционного призыва, прокатившегося по всему юго-востоку России, «Пролетарий, на коня!». <...> Говорят, что его похвала согревала людей зимой и он мог убить человека безо всякого оружия, одним только крепким словцом... Люди, знающие толк в лошадях, считают его искусным наездником, составляющим с лошадью единое целое, как кентавр... В действительности Семен Буденный — человек. У него мускулистое тело, но и в голове у него не пусто. Он всегда был и, наверное, до сих пор остается великим воином. Но он не стратег. Он — невероятно отважный и недалекий кавалерийский рубака...»

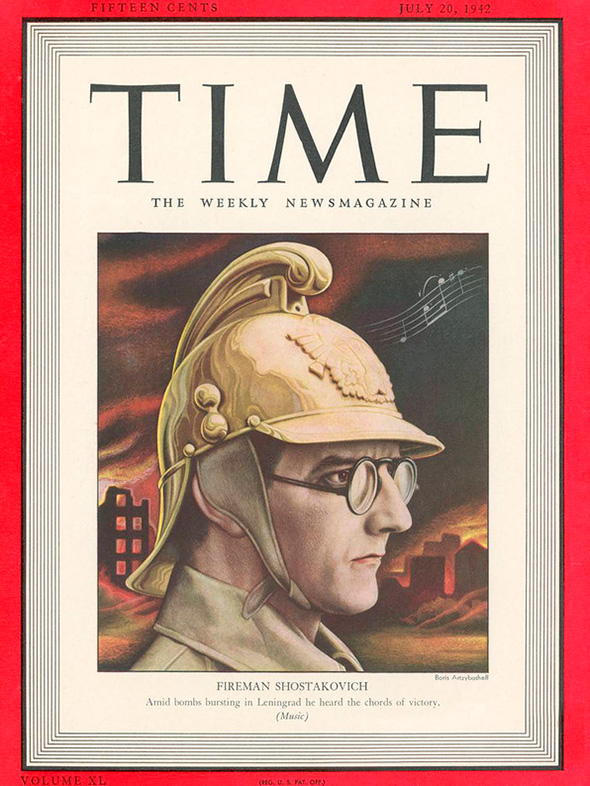

В июле 1942 года Time поместил на обложку Дмитрия Шостаковича. Композитор был изображен в каске пожарного на фоне горящего Ленинграда. Во время войны Шостакович гасил на крыше консерватории немецкие зажигательные бомбы.

«Прошлой зимой, слушая грохот немецких орудий, глядя, как гасят немецкие «зажигалки» на крыше Ленинградской консерватории, пожарный-доброволец Шостакович гневно сказал: здесь музы говорят одновременно с пушками, — писал журнал. — Седьмая симфония Шостаковича, созданная для огромного оркестра, хотя и не является очевидным батальным произведением, тем не менее представляет собой музыкальную интерпретацию рассказа о военной России. Строго говоря, это скорее даже не симфония, а симфоническая сюита. <...> Те, кто видит Шостаковича впервые, находят его застенчивым, серьезным и даже заумным. В непринужденной обстановке или среди музыкантов он расслабляется, шутит, спорит с друзьями, кто больше выпьет. Он любит машины, быструю езду, американские журналы, читает американских авторов, наиболее импонирующих русским: Марка Твена, Джека Лондона, Теодора Драйзера, Эптона Синклера. Будучи человеком насквозь городским, он терпеть не может dacha (русские летние бунгало) и komary (вездесущих русских москитов). До немецкого вторжения Шостакович жил в пятикомнатной ленинградской квартире со своими родными (женой, двумя детьми, матерью, сестрой и сыном сестры) и горами партитур, а также книг о музыке и спорте. Страстный любитель футбола, Шостакович регулярно пишет в главную русскую спортивную газету «Красный спорт».

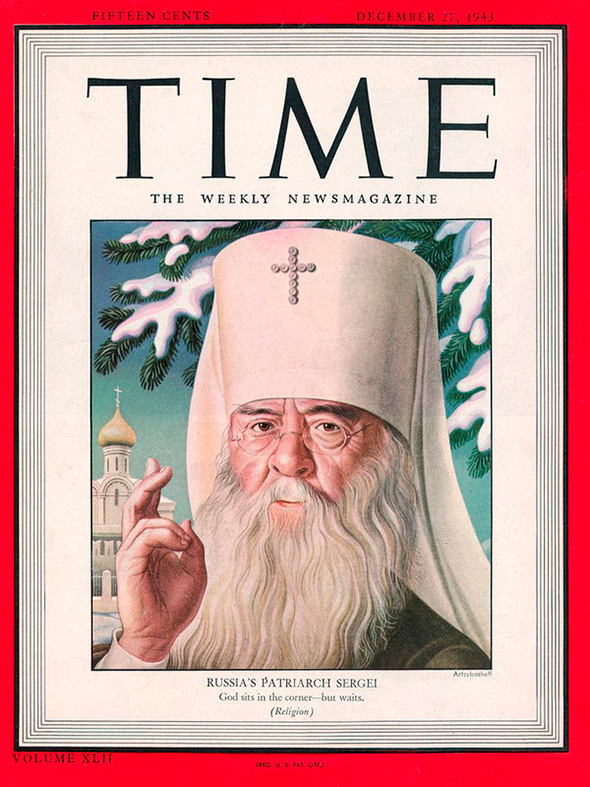

В декабре 1943 года в Time вышла статья с заголовком «Великий прорыв: церковь выходит из катакомб». В ней авторы рассказывали о новоизбранном патриархе всея Руси Сергии (Иван Страгородский) — «одном из величайших российских богословов».

«Сергий — человек из катакомб: и гэпэушных (политические тюрьмы, куда он попадал трижды), и церковных, так как церковь при большевизме постигла участь большевизма при царизме — вынужденное подполье. <...> Когда он был избран патриархом в 1925 году, то первым делом заявил, что церковь должна спасать души, а не заниматься политикой. Он также заверил советское правительство в лояльности своей церкви. Достижения Сергия не ослабили волну направленной на него критики. По-прежнему по всей стране находились скептики, которые называли его марионеткой советского правительства. Его политика, безусловно, давала пищу для подобных нареканий. Но самые мудрые члены Русской православной церкви признают, что за всю историю существования РПЦ мало найдется патриархов, сделавших для нее столько, сколько патриарх Сергий. <...> Советское правительство известно любовью к резким переменам политического курса. Долго ли продержится патриарх Сергий? Надолго ли вернулась Русская православная церковь в Россию? Или на нее обрушится новая волна гонений? В будущем может произойти много непредвиденного, и точного ответа на эти вопросы никто дать не может».

Патриарх умер спустя полгода после выхода статьи, в мае 1944 года, от кровоизлияния в мозг.

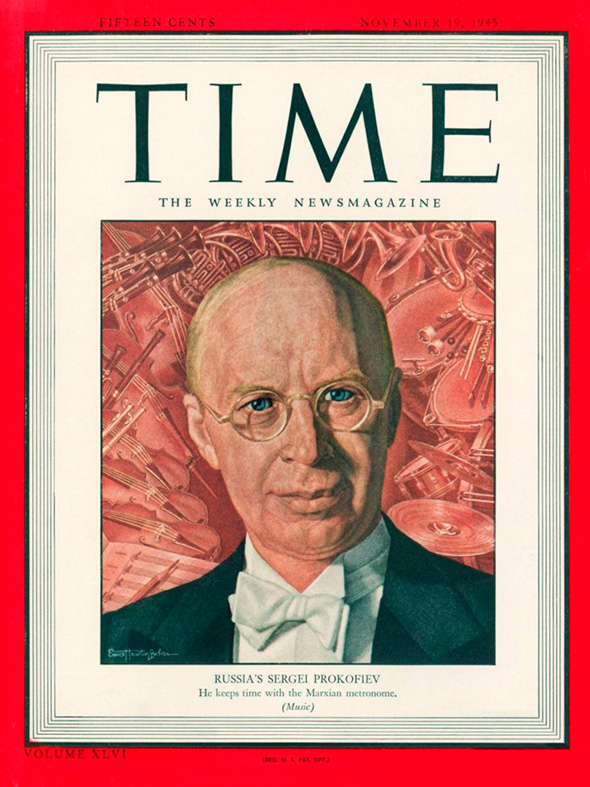

В ноябре 1945 года журнал поместил на обложку портрет Сергея Прокофьева. Это произошло после исполнения в США его Пятой симфонии, которое организовал эмигрировавший в США из СССР контрабасист, дирижер и композитор Сергей Кусевицкий.

Журнал назвал Прокофьева «величайшим из ныне живущих русских музыкантов», а его симфонию — «величайшим музыкальным событием за многие-многие годы, величайшим со времен Брамса и Чайковского». «Прокофьев — величайший музыкант сегодня! Никто не способен писать с таким техническим совершенством, с такой инструментовкой. И постоянно — прекрасный мелодизм!» — писал Time.

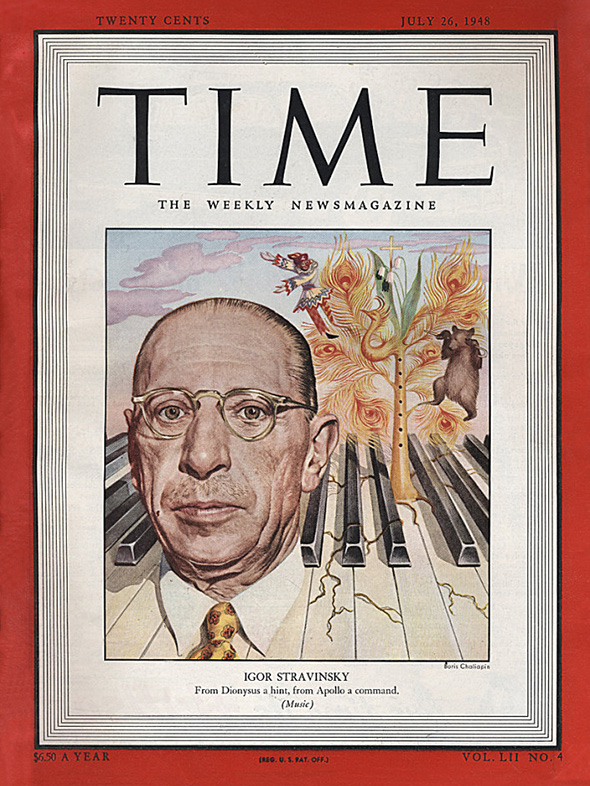

Следующим советским композитором на обложке Time в 1948 году стал Игорь Стравинский, покинувший Россию накануне Первой мировой войны. Статья была посвящена его личности и музыке к балету «Весна священная», которая, по мнению редакции, стала «одним из главных новаторских произведений XX века».

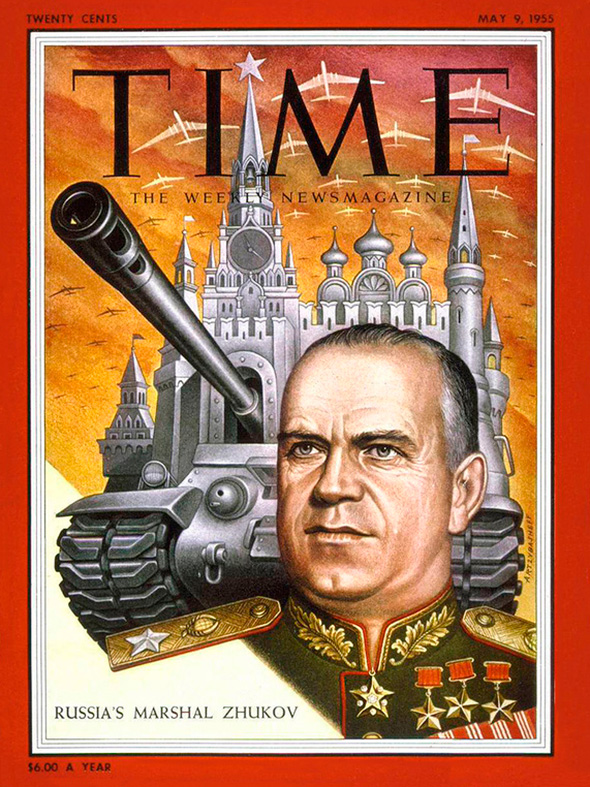

9 мая 1955 года Time поместил на обложку полководца Георгия Жукова. «На этой неделе мы стали свидетелями сцены, напоминавшей о Российской империи в зените ее величия: бывший драгун Жуков — коренастый 59-летний маршал — принимал парад отборных полков самой большой армии мира, — писал журнал. — Двумя неделями раньше Жуков направил президенту Эйзенхауэру письмо, начав его обращением «дорогой старый боевой товарищ!». Напомнив Айку об их дружеских контактах в Берлине после окончания Второй мировой войны, он попросил его помочь убедить беглого сына одного русского полковника вернуться домой. А не далее как на прошлой неделе Эйзенхауэр во время пресс-конференции назвал Жукова старым другом. Советские маршалы просто так не вступают в переписку с иностранцами — даже старыми друзьями. Письмо Жукова в сочетании с его речью на первомайском параде было официальным дружеским жестом Кремля по отношению к Западу».

Впервые заменивший Сталина на посту генсека Никита Хрущев появился на обложке Time еще в 1955 году. В тогдашнем материале его называли триумфатором и отмечали закончившуюся борьбу за власть. Спустя год, в апреле 1956 года, редакция снова поместила его на обложку, посвятив материал первому государственному визиту Хрущева и главы советского правительства Николая Булганина в Великобританию в апреле 1956 года, последовавшему за XX съездом партии, на котором Хрущев выступил с разоблачающей Сталина речью.

В 1958 году Хрущев стал «человеком года» по версии Time, а спустя год оказался на обложке снова. На этот раз журнал рассказывал о его встрече с Эйзенхауэром и визите в США, во время которого обсуждались вопросы разоружения. «Пусть и своеобразным способом, Хрущеву удавалось донести до слушателей свою позицию. Излагая официальную линию Москвы, он вкладывал в ответы всю душу. Хрущев четко продемонстрировал: его не следует воспринимать как шута, хотя при желании он умеет вызвать смех у аудитории. Он допустил с полдесятка ляпов, возможно умышленных: то назовет американских журналистов «товарищами» и потом извинится, то напомнит о десятой годовщине революции «в Америке», имея в виду Китай. Когда ему задали вопрос о знаменитой фразе «мы вас похороним», адресованной США, Хрущев спокойно объяснил: капитализм обречен на гибель, но не какими-то его действиями, а самим ходом истории, «мы считаем, что Маркс, Энгельс и Ленин научно доказали этот факт», — писал журнал.

В апреле 1961 года на обложке Time появился Юрий Гагарин. Журнал рассказывал и о самом космонавте, и о том, что этот полет значил для СССР.

«Не стоит удивляться, что официальная биография Гагарина звучит так, будто ее специально сочинили для такого случая. Жаждущему подробностей миру представлен безупречный портрет советского «нового человека» — примерный аналог образцового американского бойскаута откуда-нибудь из Айовы. <...> Сегодня каждый старт ракеты — не только научный эксперимент, но и пропагандистский ход. На сей раз, однако, даже плохо организованное и страдающее неточностями пропагандистское сопровождение нисколько не смазало впечатление от великого научно-технического прорыва. Уже через день после полета Москва встречала Гагарина как героя», — писал журнал.

Значительная часть материала посвящена и тому, почему русским удалось обогнать американцев в космической гонке: «Поражения США в космосе обусловлены несколькими решениями на самом высоком уровне, принятыми уже давно. Пожалуй, самая серьезная проблема нашей космической программы — отсутствие достаточно мощного и надежного двигателя для первой ступени ракеты-носителя».

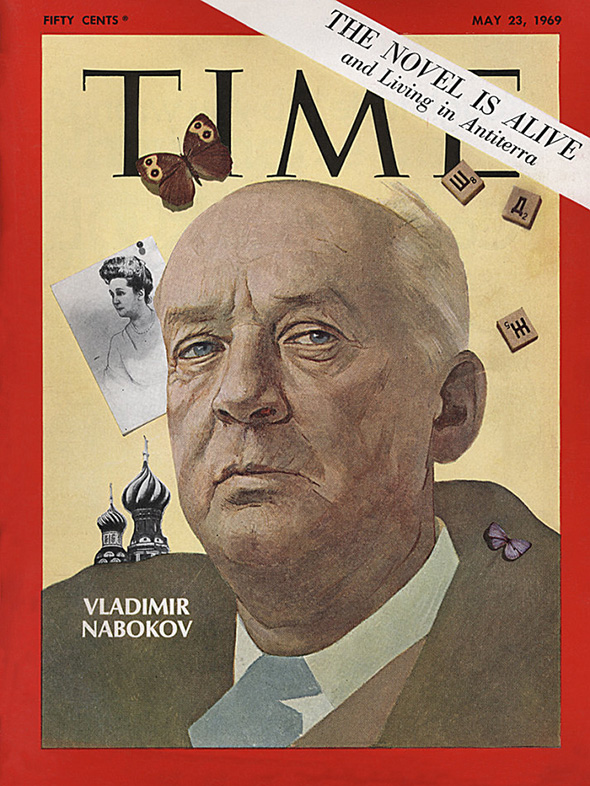

В 1969 году Time поместил на обложку писателя Владимира Набокова. С начала 1960-х годов его четырежды выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, но ее лауреатом он так и не стал. Журнал тогда взял у него большое интервью по случаю выхода романа «Ада».

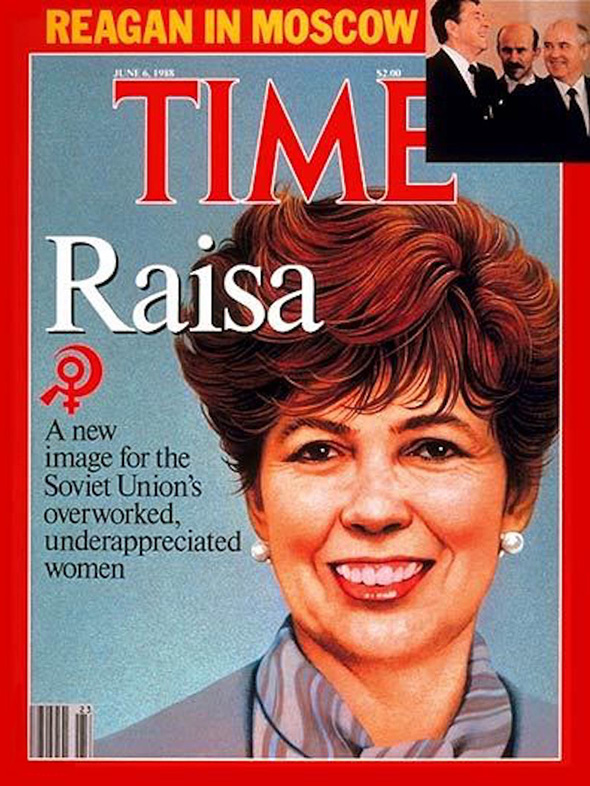

В 1988 году Раиса Горбачева стала первой советской женщиной, попавшей на обложку Time. За три года до этого на обложке журнала появился ее муж Михаил Горбачев, который дал изданию интервью.

Заметка была посвящена влиянию Горбачевой на мужа и тому, какое впечатление она произвела на Запад.